惨遭酷刑 辽宁李洪成控告元凶

二零一五年七月二十九日,李洪成向最高检察院和法院控告带来这场灾难的元凶江泽民。李洪成说:“十几年了,家不象家。我遭迫害的经历,一回想起来,我有些颤抖。”

李洪成,家住凌海市余积镇余西村,一九九五年十月开始修炼法轮大法。修炼前,李洪成多种疾病缠身:腰疼、腿疼、脱肛、胃病、皮肤病等,还有附体。病魔每时每刻都在折磨着他,成天吃药、打针,什么活也干不动,几乎失去了劳动能力。最顽固的是皮肤病,每天晚上都钻心的痒痛,整夜难以入睡,受尽煎熬。修炼后不长时间,李洪成一身的病都好了,精力充沛、健康快乐、平和,心灵不断得到净化。

李洪成按照“真、善、忍”标准要求自己,做一个真正的好人,更好的人。过去,他为了自己的利益干了很多坏事,打架、骂人是家常便饭。修炼大法后,不打架、不骂人了,也不赌钱了。做买卖时,谁要多给了钱,李洪成都给送回去。对以前打过的人,李洪成主动上门赔礼认错;村上有义务工干活,主动去干。过去村上各种负担钱,村长不敢到他家来要,如今李洪成主动送上门。村干部笑着说:“这回李洪成可真的变了,法轮大法可真神了,能把这么一个‘棍’变得这么好。”邻里间关系也和谐了,夫妻也和睦了,大法使李洪成身心得以净化,他逢人便说:“喜得法轮大法,三生有幸!”

下面是李洪成在他的《刑事控告书》讲述的遭受中共迫害的事实。

一、在拘留所遭受的迫害

1.长时间遭恶警殴打

然而,这么好的功法却遭到江泽民的诬蔑、迫害。我怀着对政府的充分信任,向国家领导人反映一下法轮功的真实情况和自己几年来的修炼体会。二零零零年二月四日,我来到了北京天安门广场,打出“法轮大法好”的横幅,这时不知来了多少警察和警车,他们象疯了一样,不由分说、不分头脚,把我按倒在地,拳打脚踢,揪头发、踢肚子,将我打昏过去了。之后他们把我抬上车拉到前门派出所,在那里被关了一天一夜,不给吃、不给喝,我只要学法炼功,武警就用板凳腿打我,我被打得惨不忍睹。

二月六日,又把我从北京押送回凌海(当地)公安局。从北京到凌海,一路上一直打我。到了凌海公安局后,上来一帮警察打我,打昏死过去,就用凉水泼,醒来后,还继续打。就这样,也不知道打我多长时间了,我已经失去记忆。

酷刑演示:毒打 |

随后我被非法关押到凌海市拘留所。第一天,凌海市刑警队的警察把我带到一个房间,毒打我一顿,说我是进京的头儿,进京都是我发动的。第二天,当地派出所教导员靳某、秦雷等三名警察,都非常凶狠,他们把我打昏了才罢手。第三天,警察又把我提出去,这时我连走路都困难了,就用人架着,把我架到一个地方。警察叫我给他们跪下,我说:“你们配我跪吗?我只能跪我师父一个人”。他们听后把我按倒在地,脸朝下,趴在地上,我就是不跪。他们一个人踩着我的腰,剩下的四个人打我,用铁锹把往我的大腿肚子上打,一个警察打一条腿,前边还有一个警察用烟头儿烧我脖子,还有一个警察拿木棒儿敲我脑袋,拿针扎脑袋,五个人都没闲着。

打了大约半个小时后,警察就在我的腿上,被打过的地方用皮鞋踩,踩完之后,继续打,再次打在伤口上,比第一次更痛苦。我对他们说:你们不要这样对待我。他们不仅不听,而且看打不起作用,就扒下我的鞋,脱下袜子,拿出一把小刀来,一个警察扳着我的脚,一个警察拿着刀刮我的脚心。另一个警察拿烟头烧我的脖子,又用针扎我脑袋。还拿着木棒砸我的头,我浑身被他们打的遍体鳞伤。

2.“滚肋板儿”酷刑

打了一个多小时,一个警察头儿说:换招儿。警察们把我扶坐起来,我的腿根本就不听使唤了,肿得很粗,皮肤成紫黑色。警察们把我的手反铐起来,把我的棉衣服撩起来。一个警察拿出一把螺丝刀,另一个警察拿出一个打火机,刮我的肋扇儿,警察说:“这叫滚肋板儿”。这是最难受的一个刑罚。大约有二十分钟吧,有一个警察说:“算了,就这样吧!看你下次还进京不进京了,不这样收拾你,你还去。”

警察打完之后,我回房间时腿根本走不了路儿了,就象不是我的腿一样。两个被拘留的刑事犯把我抬到了警车上,送到了凌海市看守所。看守所里的牢头,对我说:“你犯了什么法,把你打成这样啊?”我说:“我没犯法,我到北京上访,就把我打成这样。”牢头说:“杀人犯、抢劫犯都没打成这样,咋把炼法轮功的打成这样呢?”晚上,我炼功的时候,警察使劲踢铁门,让这屋的犯人和牢头睡不好觉,让全屋的人来打我。牢头拿着鞋对着我的脸使劲打,我坐那儿纹丝不动。怎么打,我就是不动。牢头打过我三次,就不打了,他说:“你炼吧!我不打你了。咱俩儿一无仇二无恨,你法轮功不是坏人,我不忍心打你,上北京你都敢去,你不就因为这个来的吗?从今往后你就给我炼,这屋我说了算,警察踢门就踢门,他不嫌脚疼他就踢吧。”

酷刑演示:鞋底打脸 |

二、非法劳教:锦州教养院的迫害

二零零零年三月十六日,我在看守所被非法关押了四十多天后,被非法劳教三年送到锦州市劳动教养院继续迫害。我去锦州教养院第一天,警察冯子宾说:这是教养院,过去叫强劳,就是强制劳动,不认罪也好,认罪也好,我们这儿属于接收。我不管你违法不违法,到我们这儿就得听我们队长的,不准炼功。说完就问:今天谁炼功,举手,我就举手了。结果晚上睡觉时三个人看着我,他们不睡觉就瞪眼瞅着我:我想炼功,想起来都不让起来。

第二天早上,我被分到一大队。三月末的一天晚上,我炼功,被“四防”(帮助警察管理犯人的犯人)打昏在地。我醒来对警察说:他们打我。警察说:为啥打你呀,你是不是炼功来着?我说:“炼功就应该打呀,教养院不是不许打人吗?”警察说:“得看对谁来说,你不听话就打你。”

四月的一天我炼功,牢头用被子把我的头包在被子里,脚在外边,拿来电棍电我的脚心。棉被缠住我的头,喘不过气来,电了半个小时后,我就昏昏沉沉地什么也不知道了,也不知电了多长时间,当我醒来时,被子已经拿开了。“四防”对我说:今天晚上还炼不炼?我说炼。“四防”抡起拳头向我的脸上打来,一打就是十几下,瞬间,血从嘴角流下来,脸也肿了,牙也活动了,我说:你打人犯法。“四防”说:今天晚上再炼功,用锅把你煎了。还告诉全屋的人说:今天晚上谁看着李洪成炼功不管的话,我就打谁。我到一大队四天就被打了七次。

也是四月的一天,我抵制超负荷奴役,我跟警察说:我没犯罪不应该干犯人的活。结果下午被送进了“小号”。小号高二米、宽零点六米、长二米左右,小号里边又黑又脏,又潮湿。“四防”刘东、王启东、另外还有一个犯人,日夜轮班看着。我在小号里面整整被关了十天十夜,不给行李,只能睡在地板上。“四防”刘东说:就冻你,看你还干活不干活,看你还炼不炼了。我说不管你们怎样对我,我就是炼。

还有一次我炼功,“四防”刘东揪住我的头,用大拇指顶住我的眼睛,往里边摁,摁了五、六次,之后又用烟烧我的手指甲儿。我照样炼功根本没动,刘东就攥住我的小便处,使劲攥。以后再炼功“四防”刘东采用“新招”折磨我。我炼功的时候,刘东用一个铁钩子(铁钩子的铁筋有大拇指粗细,上面绑根木棒儿,木棒能有两米长)砍我的脚,我一直坚持炼。“四防”又往我的小便上砍,两个四防犯人一边砍还一边说:叫他明天撒不下尿来,叫他炼,看他炼不炼。

我因为炼功一直被关小号。一个月后,我抵制迫害拒绝穿号服──红马甲。正好警察顾某拿着电棍查小号,看我没穿马甲,就让我把马甲穿上。我不穿。他就用电棍打我,把我打倒,之后带到办公室,交给大队长韩立华。韩立华问我:为啥你不穿?我说:我没违法。韩说:你没违法为什么到教养院来呢?我说:判错了,我不应该来,是强制我来的。韩说:你不是上北京来的吗?我说:上北京不违法呀?难道中国人不许上北京去吗?韩说:你不是上访去了吗?我说:上访是每个公民的合法权利,是宪法赋予我的权利。韩说:你不是法轮功吗?我说:宪法上也没规定法轮功不许上访啊,我说句真话就违法吗?还判三年劳教!这时警察就强制给我穿,我就脱。院长下令:今儿个不穿马甲就用电棍电他。大队长韩立华叫来九个“四防”劳教犯人,把我的上衣扒光,鞋扒掉,只穿一个裤衩,站在水泥地上,地上还倒了一盆凉水,四防班长焦宝民和警察拿来电棍开始用电棍电我,十多分钟后我就开始炼动功,炼完动功就炼静功,不知道有多长时间了,电棍换了好几次。一警察进来说:把他架起来,反铐上,我被带到小号。

酷刑演示:电棍电击 |

从那之后,大队长让“四防”三个人一班儿,共分四个班看着我,走到哪他们就把录音机提到哪儿,放到最大音量,播放着攻击法轮大法的录音,就连中午吃饭的时间都得放,整个走廊都能听得见。四防们说:你要慈悲就把马甲穿上,叫我们都能睡好觉,不是说你们心好吗?我说:也不是我不让你们睡觉的,这不是警察叫放的录音吗?跟我有什么关系?一警察跟我讲:你看都因为你吧,我睡不了觉,我还有心脏病,我还得吃药等等。我说:这不是院长下的命令吗?他们见精神洗脑和株连也不行,就说我不是法轮大法弟子,说我不干活儿是反改造分子。司法局的天天找我谈话,威胁我说:你要是这样下去以后就批捕你,给你判刑,你这是属于反改造分子,把你甩走(异地教养)。我说:我根本就没犯法。

后来,警察又五天五夜不让我睡觉,刚一打瞌睡,“四防”就往鼻子里边插笤帚糜子或插到耳朵里去,就是不让我睡觉,一闭眼就捅我。直到五天后才让我睡觉。最后院长威胁我说:省里边天天问,你要再不穿马甲就给你做一个铁马甲穿上。我说做铁马甲我也不穿。

我在锦州教养院里基本是天天挨打。有一次,有两个“四防”,一个叫王殿武,一个高某说法轮功欠打,对他们太手软了。我就跟他们讲道理,结果遭到他们的毒打。我就把这事告诉了队长。回来“四防”就说:我打你,你告诉队长,结果另一个“四防”又打了我一顿。队长也不管。这一天我挨了四顿毒打,肋骨被打折了。

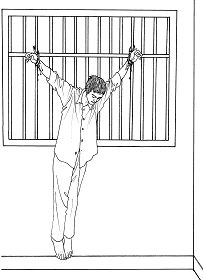

中共酷刑示意图:吊铐 |

第二天,我腰直不起来了,也坐不起来了,警察不但不惩罚打人凶手,还把我吊起来,整整吊了一天,正吊着的时候,副院长金福利来了,我就把被打的经过跟他讲了一遍,他什么也没说走了。吊一天下来,我走路都走不了了,两个胳膊已经没有什么知觉了,就好像别人的胳膊一样。腿也不好使,腰象折了一样。功友扶着我上厕所。警察顾某说:他是装的,不许扶,叫他自己走。结果我摔倒在厕所里。就这样还强迫我坐小板凳,坐不住用两个人扶着坐。

从此以后我就一直被关在小号里。我累计蹲小号一百二十天,严管一个月,从早五点到晚十点,除了上厕所、吃饭可以动,其它时间不让动,有时我拒绝坐板凳,警察就把我吊起来,脚尖着地,每次吊二小时休息十分钟后再吊,一天累计吊十小时。

二零零零年九月下旬,我被调到二大队。我抵制迫害拒绝参加劳动。有一个犯人叫朱华光,他精神不正常,警察杨庭伦指使朱华光看着我。我炼功的时候朱华光用三角带往我身上、脸上、头上猛打,拳打脚踢。朱华光是个理智不健全的人,身体很脏,还有一种怪病,嘴上生一圈黄疮,除了脓就是血。警察杨庭伦看我不怕打,就叫朱光华和我亲嘴,让朱光华把病传染给我。那时我被迫害的腰痛的很厉害,直不起腰来,浑身一点力气也没有。朱华光就把我摁在地上,嘴对嘴亲我,大队长马勇又命令朱华光把舌头伸到我嘴里。无论白天晚上包括睡觉,朱光华都在我身边,一炼功,他就跟我亲嘴。结果没过一个星期朱光华嘴上一圈疮全好了。以后我再炼功,警察们就打我,我在二大队整整被迫害了一个月。

三、非法劳教:盘锦市教养院的迫害

二零零零年十月,我被转到盘锦市教养院。到盘锦教养院,我上楼时行李都拿不动,还得用人搀着。盘锦教养院大队长伪善地对我说:“老李呀,我对你这么好,你还炼下去吗?你一点不动心吗”?他还叫我跟他一起吃饭。我说:我不吃,我不可能放弃法轮大法。他们看软的不行就来硬的。警察刘大汉把我带到值班室,问我到底穿不穿马甲?我说不穿,刘大汉就抡起拳头打我两腮。打了几拳之后,我就开始炼功。我的嘴唇被打个窟窿,从那个窟窿往外淌血,我的棉袄上全是血。

有一次盘锦教养院院长叫大队长把我带到医院检查身体,说我有肺结核,强迫我吃药。我说我没病。第三次,说我肺子有窟窿了,要给我灌药,强迫我治疗,我不配合。我说:你们要硬给我灌,要灌出事来,我就告你们。就没给我灌。二零零零年十一月二十一日,我被锦州教养院接回保外就医。

二零零四年的七月二日,锦州兴隆派出所警察把我绑架了,直接绑架到劳教所,又由劳教所转押到锦州太和区拘留所。我绝食抗议十三天,被折磨的奄奄一息后,他们怕担责任,把我放回家了。

二零零五年六月二十三日上午八点多钟,我开三轮车去八角台集,途中遇一便衣杨某(新调的指导员,当时不知是便衣)打车说去兴隆电厂北门,到后却不下车,又谎说去电厂幼儿园(其实对门就是锦州市太和区兴隆派出所),刚到幼儿园门口从对门派出所出来一名姓吴的恶警二话没说将我强行绑架到派出所,九点多钟送往锦州教养院。我强烈抗议他们对我的非法迫害,六月二十八日上午我回到了家中。

我是个最普通的一个农民,只为祛病健身,只为做好人,就招来江泽民一伙最残忍的、最恶毒的残酷迫害。十几年的迫害中,由于我在大法中受益,我的命是大法给的,我的家是大法给的,始终坚持我的信仰。我被非法劳动教养的期间,我妻子也同时遭迫害,被送马三家劳动教养院劳教一年。家里只剩下孩子,凄惨可想而知。家破了,人也九死一生。十几年了,家不象家。我遭迫害的经历,一回想起来,我有些颤抖。

English Version: http://en.minghui.org/html/articles/2015/11/23/153782.html