吉林女教师刘霞曝光被女子监狱迫害致残

刘霞,今年六十七岁,退休前在吉林省磐石市第四中学任教。因为母亲哮喘病很重,她听说法轮功能祛病,在一九九八年秋天,母亲开始炼功,她也看了大法书,感到《转法轮》讲述的是人们看不到的天理,她特别认同《转法轮》里讲的真、善、忍是衡量好坏人的唯一标准,也就开始炼法轮功。

被迫害致残的刘霞近照

可是一九九九年七月二十日江泽民开始迫害法轮功,在二零零一年、二零零二年、二零零四年,刘霞多次被绑架、被非法劳教;二零零八年,被非法判刑七年,在看守所遭到各种各样的迫害,详见《吉林退休女教师屡遭酷刑被折磨致残(图)》。

二零零九年九月二十八日,被非法判刑七年的刘霞被非法关押到吉林省女子监狱,熬过二千五百多天的折磨。这里是刘霞自述二零零九年至二零一零年初被吉林省女子监狱二小队迫害的部份经历。

一、体罚

坐硬硬的小凳子,从早5点到晚11点,有时要坐到次日凌晨2点,不许动一点,发现有一点动,就突然被狠狠地用脚踹或踢,此时那是一个剧痛,一个惊吓。长时间的坐,长期的天天坐,屁股起了大泡,肿了起来,也不太疼了,就开始罚站,时间同上。长期的天天站着不允许动一点脚,发现脚动了,就被狠狠地踢踹,同样是剧痛。天数一多,我的双腿从上到下肿得很粗,而且逐渐成紫色。大小便也蹲不下,就得撅着。若还不“转化”,就上床被束缚绑吊。

二、绑吊(束缚)

人体的四肢被抻开拽紧,绑吊在上下床的四个柱子上,绑法不同,人体弄到什么程度也都不同,姿势也不同。因为帮教和包夹不断调走,这个走了那个进来,对我的迫害也是有轻有重。

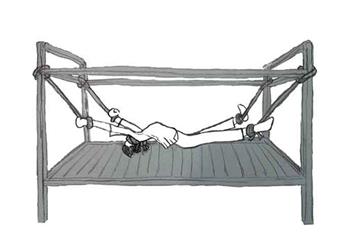

中共监狱酷刑:抻床 |

一个叫关丽萍的包夹说:“你听我的话,我什么都给你,包括钱和物;不听我的话,我整死你!”详细的迫害一件一件太多了,只揭露她叫刑事犯宋洁红给我上束缚时要求狠狠的拽。她的一句话导致我右臂伤残,象一只假臂游荡着,五个手指不会动,不会拿勺。夜间翻身时,总得用左手过去把右臂移过来、移过去。即使这样宋每天仍旧绑吊我的四肢,右臂疼得让我不是好声的惨叫着。有一个姓孙的刑事犯过来给我放松了一些,使我右臂不那么剧痛了。

四肢绑在床上有一个多月。右臂伤残的事杨姓警察也来监舍过问过,摸到我的一只手冰凉,一只手热。杨姓警察将我弄到监狱医院,王医生看后问:“是怎么弄的?”杨姓警察说“上束缚上的。”听到杨警这么说话,我认为杨姓警察还是一个诚实的人。医生说如果是束缚导致的,只有让她多活动,慢慢恢复。

回来后,因为每天要多活动右臂,床上的束缚迫害结束了。包夹对我说,每天除了活动右臂时刻站着,其它时间要罚坐硬凳子。屁股这头矮,脚的那边要高些。宋洁红白天出工,夜间值班。她值班时也经常不断地对我发难,整治我。

三、憋尿

二零零九年十一月份,二小队刑事犯包夹人员张淑杰,因我不配合帮教和电视上的谎言说辞,常常被张毒打,脸上常常是青一块紫一块地肿起来。一次,二小队带队杨姓警察问我脸上怎么整的?孙姓包夹说“她自己碰的。”我马上纠正说“不对,是张淑杰打的。”杨警没说话走开了,当时张就在床上倒着睡觉。

张淑杰常常因为我的“不听话”、不配合“转化”,动手动脚的迫害我,手段太多了,实在罄竹难书,这里只写出一点。张在体罚我坐小凳子期间,强迫我憋屎、憋尿简直要置人于死地的经历。

二零零九年十一月、十二月份,因我不认同帮教赵建的谎言说辞,被张淑杰逐渐限制和禁止大小便。有一次,居然达到了17个小时,第二次达到18个小时。可以说当到15个小时左右时,人是怎么也承受不了被尿憋的痛苦的,就非去不可。我刚站起来走,张象猛虎一样扑上来,把我按倒,拖拽到旮旯里挤压住我的双手臂与大腿,用一尺宽一尺长两寸厚道蓝色坐垫长时间、反反复复地捂、闷、按压住我的鼻子和嘴,禁止呼吸。每次都是憋闷得人要死去了,她才突然拿开。刚上来一口气,她又立刻捂上、按住、闷上,又憋得不行了,她再拿开,而且反反复复三个多小时里一直在死来活去的折磨迫害。

我头上、脸上的汗也是一直在流淌,张又顺手换来叠厚的毛巾反复地捂闷。后来又用一条腿的膝盖顶压在我的小肚子上,把我挤压得坐在旮旯里,拽倒在地上,用脚一下一下地跺着踩我的小肚子,有两脚下去,把我的尿一股一股跺着踩出来。

每当张在迫害我时,“帮教”赵建(长春参加305插播人之一,被中共洗脑转化)都看守住监舍的门,不许任何人进入。那天,杨姓警察突然进入监舍,我马上喊“救命!”杨姓警察转身出去,接着传来叫我上楼的喊声,张这时才把我放了,也跟随我到了警察室。我摇晃着身体对警察说“请先让我上厕所。”杨姓警察带我去了四楼的厕所。

回来后,我把张两次17、18个小时不让我去厕所和长时间捂闷我鼻子和脸限制和禁止我呼吸的事详细讲了出来。张就在我身边,一言不发,室内还有二小队管事的刑事犯盛丽影在场。当听说把尿一股股跺踩出来时,杨姓警察说这可不行。回到监舍后,便开始让我按时去厕所了,但是体罚仍然照旧,暴力也随时随处出现。我时时用大法真善忍的法理要求自己,约束自己,不记恨她们,因为她们也是江氏流氓集团谎言的受害者。

四、说实情 被终止妹妹接见

二零一零年一月,过年前,三个妹妹来监狱看我,那天杨姓警察不在,是四小队警察郭霞带我去的。从隔着的玻璃,三个妹妹看我的身体状况,就知道我被打了。拿起电话,一个妹妹开口就问:“你在监狱挨打了吧?”我手指着张淑杰对妹妹们说:“她总打我,”就哭了。老妹当时就与张吵了起来。家属那边出来三个男警制止争吵。一男警说:“监狱里不存在打人现象。”老妹说:“我姐是不说谎的。”这是我从电话中听到的声音,隔着玻璃,我看到三个男警把妹妹们推出接见室,禁止继续接见。

我和包夹张淑杰走出时,我问她:“我说的是不是实情?我屈赖你了吗?”张回答:“我不否认我打你的事情。”听她这么一说,我觉得张至少是诚实的。回舍的路上,她时时地拽着我,怕我摔倒。因长期体罚和暴力迫害,我的两腿肿得厉害,随时可能会倒下。

下午两点多,监区副队长倪笑红叫我上楼,张与我同去,拽着我。到了警察室,倪笑红一人站在那里问我:“上午为什么在接见室吵了起来?”我告诉了她吵架的缘由,接着又向倪笑红讲了张淑杰长期迫害我的一些事,听后倪笑红说:“我要对你说的进行调查。”我想到舍内的人不说实话,就说:“上有天,下有地,中间有良心,我说出的话没有一句是诬陷她的。”张淑杰一直听着不说话。倪笑红看张不反驳是在默认,就说:“监狱里绝对不允许打人现象存在,为了你好,也为她好,把你两个分开,同意不同意?”我回答同意。

倪笑红把张调走了,结束了张淑杰对我的一段苦苦的迫害。事后,杨姓警察很长时间天天到监舍问我“今天有没有人打你?”我说没有。可是因为我不转化、不配合、不认同帮教与包夹人员的说法和要求,迫害也是不断的。

五、手被打出大血泡

发生在二零一零年四月二十六日上午的迫害使我难忘。这天包夹关丽萍把我左手第一次打出多个血包,第二次,又连续用她的右手啪啪地使劲打我左手,左手背从多个血包打成一个鼓鼓的大血包,我当时就哭出声来。此时,传来“打排球的下楼”的喊声。关走了,她是打排球的,监狱里就这样叫她。要知道发球人的手劲是很大的,打人就更疼。

二零一零年四月二十八日,杨姓警察看到我手上的伤情,问我怎么弄的,我说关丽萍打的,我说我不配合她,她就打我。杨姓警察把关叫到舍内,问“刘霞的手怎么弄的?”关说“是我摸的。”杨姓警察说:“你摸摸我的手,看看能不能摸成那样!”关不吱声,低头走了。当天下午,叫关丽萍出工了。

关丽萍走后,队长张淑玲是监区一把手,开始插手“转化”我的事。

我在二小队时因不“转化”,刑事犯对我进行多种体罚,多种暴力手段、酷刑、憋屎憋尿置我于死亡的边缘。队长张淑玲和警察郭霞更狠毒的迫害我。张淑玲为了名利,只听刑事犯包夹人的一面谎言之辞。加上警察郭霞,不管认定死活,只要在她小队了,没有不“转化”的就行。

张淑玲也看出在郭霞监管的四小队的包夹人有很多“迫害能手”最突出。为了“转化”我,将郭霞的四小队的刑事犯包夹人韩丽杰调到二小队来“转化”我。

后来在韩的谎言诱骗下,把我调到四小队“转化”,但她们都没有得逞。

我不可能“转化”,往哪转化?我不是罪犯,我是大法徒。