西安市女教师揭露十三年遭迫害经历

我从小就体弱多病,在儿时就患有胃病、肝炎;十二岁那年,我从小学二楼摔下去,昏迷七天,引起脑震荡后遗症;二十岁那年,曾从约十米高的桥上摔到桥下河沟里,导致盆骨粉碎性骨折和腹腔大出血昏迷;我从二十几岁起就开始头疼(冷了、热了、休息不好就头疼),并伴有呕吐,头痛粉、去痛片、芬必得等药随身带着;随着年龄增加,又患有肩周炎、胆囊炎、乳腺炎、肺结核等疾病,身体越来越差,痛苦不堪。

九七年三月,我因病有幸走入法轮功修炼场。通过学法、炼功、修心性,使我疾病痊愈,身体达到一身轻。炼功点上一些绝症病患者获得了新生。炼功人数剧增,由九七年的几十人,到九八年的二、三百人。我丈夫常与他周围的人讲我炼功后,身体好了,心态更好了。我在单位上是多年的先进,修炼大法后,处处以“真善忍”标准要求自己,戒掉了许多的不良习气,在工作上更加兢兢业业、任劳任怨、淡泊名利,常常得到领导和同事们的赞许和好评。

但是,九九年七二零以后,江氏集团迫害法轮功,在全国非法下令:对大法弟子实行“名誉上搞臭,经济上截断,肉体上消灭;打死白打,不查身源,直接火化”的灭绝政策。我与千千万万的大法弟子一样,身体、精神和经济上遭受了种种迫害,家人也因此受到了牵连。我被非法关押看守所、劳教两年,被关610洗脑班十个半月,被停发工资、非法开除、冤判四年徒刑、抄家等迫害。

如今,我生活无着,流离失所。在此,将我遭受迫害的经历写出来,目的是制止迫害,让更多善良的生命明白迫害真相、明辨是非,从而得救。

一、被剥夺基本人权

二零零零上半年,我在学校担任教务员和班主任工作,在学生班会上,我针对学生在社会上动刀子打群架事件向学生讲述了《转法轮》是一本教人修炼的书,书上讲到:“真、善、忍是衡量好坏人的唯一标准”。 希望学生们自觉按照“真善忍” 约束自己的行为,做一个遵规守纪的社会好公民,学生们纷纷要大法书看。事后,校长刘文德、办公室主任王保禄、学生科长刘政找我谈话,胁迫我放弃法轮功修炼,不许在学生中宣传法轮功,要我保持与(邪党)中央的“思想、步调一致”。我拒绝放弃修炼大法,于是学校剥夺了我班主任的工作。

二零零零年十二月初,我与炼功点的同修们在本地为法轮功上访,没有结果。信访办人员讲:“这是中央的决定”。我们便商量准备去北京上访,希望中央能收回“取缔法轮功” 的错误决定,停止迫害。当我把这件事情告诉了丈夫(傅双琦)。孰料,丈夫将此事告密了我单位领导,单位新一任校长卢克孝(已故)和办公室主任王保禄来到我家中,问我是否要去上访?我讲道;“上访是每个公民的权利。”于是,当晩卢克孝来到我家中,骗我到单位去开会,当我到学校后,一辆警车开进学校,几个警察将我绑架上了警车,校长卢克孝也上了车,去派出所的途中,卢克孝还哭出声来,说道:“想不到你竟然会进派出所!”我告诉他:“我没干坏事,你也不必要为我担心。” 警察将我绑架到东关南街派出所,对我进行非法搜身和审讯。晩上关在一个铁笼子里,不许睡觉。第二天,警察叫来了我的女儿(正在上初中一年级)和单位同事及家属院的熟人给我施压,劝我放弃修炼和上访。我告诉他们:“法轮功是正法、是被冤枉的。”他们听后便纷纷离去。随后,我被绑架到西安市碑林区沙坡看守所。看守所的警察拿出拘留证,构陷我“扰乱社会治安,刑拘我十五天” 并让我在拘留证上签字,被我拒绝。在非法关押期间,我绝食抗议,绝食七天后,我被放回家。回到家中,警察在我家中放了一份非法禁令(不许学法、不许炼功、不许弘法、不许上访、不许与法轮功学员来往)。我被非法剥夺了信仰、言论、行动的自由,及上访的权利,我家人和所在单位被株连成了“担保人”,丈夫停止工作在家看守着我。

在这非人的待遇下,二零零零年十二月底的一天晚上,我只身逃了出来,在同修家借了二百元钱,到西安火车站买了一张第二天去北京的火车票,在火车站呆了一夜,第二天上午,我在火车站商场买了一段红布、广告色、排笔,就地写了两条横幅:“法轮大法好”、“ 真善忍好”。 事后我才知道,我离开家后,单位和派出所在西安火车站进站口三天布满了抓我的人,但我顺利的踏上了去北京的列车。

二、进京上访遭迫害

第二天早上六点多钟,我来到了天安门广场,当我举起“法轮大法好”的横幅时,几个恶警冲过来,将我绑架上警车,一会儿警车上塞满了到天安门证实法的同修。我们被绑架到天安门附近的一个派出所,这里非法关押了成百上千来京证实法的同修(里面有八旬老人和怀抱的婴儿)。在这里,大家齐声背诵着师父的《论语》、《洪吟》等经文。中午,两名警察对我非法审讯,并对我殴打、谩骂、罚站,一直折磨到晚上十二点钟,将我非法关押就近一看守所。一进看守所铁笼门,一女恶警对我吼道要我把衣服脱光,当我问道为什么时,这个恶警就抓住我的头发,对我拳打脚踢,并将我按倒在地,并叫来两个被关押的人员,将我的衣服全部扒光、搜身,然后扔给我两件内衣裤,让我赤身进入狱舍,随后,监舍里又陆续进来的了各地进京的六名同修,都遭到了同样的待遇。

在这约2.5平米的女监舍里,前面靠门一半的地面是其它类型的人员,而九名法轮功学员就在这约1.5平米的地板上洗澡、洗衣服、睡觉(包括便池在内)。在这些同修中,有八旬的老人、经济困难,背着吃着自家产的苹果步行来北京的甘肃同修。同监舍的其他人员嫌法轮功学员身上有异味,要我们在隆冬的下雪天每人用刺骨的凉水洗澡、洗衣服(当时我正来例假,也洗了个凉水澡)。完后,在湿地板上放一层纸板就在上面和身睡觉,没有被褥。监舍里规定:晚上不许站、不许坐,必须躺下。我们只好将个子小的人的腿、脚放在大个人的身上,人叠人的侧身挤下。六天后的清晨,突然紧急集合(不容我去收取晾在监舍外仅有的内衣),关押的全部法轮功学员被绑架上一辆辆军卡车。卡车开进北京一个大的体育场,体育场四周站满了荷枪实弹的警察和士兵,我们被编排成各组队,被转到北京各郊县的看守所。我被绑架到了河北省安平县看守所关押。

在河北省安平县看守所这里,与我被非法关押在同一监舍内的有二十名来自全国各地的女同修。我们轮番被非法提审,每个同修非法提审四天后回到监舍时,都被打得鼻青脸肿,有的脸都变形了,大家各自讲述着遭到的酷刑折磨:有个同修被通宵绑在雪地里的水泥电杆上挨冻;有个四川同修被恶警用铁钳子拔掉了两颗牙。我是最后被非法提审的,恶警将我的手铐在桌子脚上,四天不许睡觉、不许坐、并且谩骂、抽我的耳光、用冰块放在我的头上和塞进领口内。我绝食四天,连饿带冻,被送去医院检查,有两名护士问我为啥绝食?我告诉他们:我是因炼法轮功遭到迫害。他们都报以同情和理解。还有一名同修绝食十四天后生命垂危,被送进当地的医院。二十一天后,我丈夫得知了我的消息,来到河北安平县看守所接人,但被看守所警察非法敲诈了五千元人民币,没开出任何票据,才将我放出(我回家后他才告知此事)。走出看守所,丈夫见我的脸上还留有被打的血痕。

回到家中,发现昔日的同修纷纷被抓、被劳教。二零零一年二月,当时正值学校寒假期间,我决定再次进京证实法。来到北京火车站,我向两名柜台服务员询问路径时,递给他们一份大法好的传单,被她们恶告,随即我遭到了两名警察的非法盘查。我告诉他们:“我是法轮功学员,来京上访的。”他们欺骗我说带我去信访办。结果他们将我非法关押在陕西驻京办事处,又将我绑架回西安,关押在西安碑林区沙坡看守所。

三、陕西省女子劳教所的迫害

二零零一年四月,我被非法劳教两年。和我一并被绑架到陕西省女子劳教所(西安市凤城南路5号)的有六名同修。因我们不愿进劳教所的大门,劳教所所长张卓青、教育科科长毕科长跑到大门口欺骗我们:“你们如不服劳教,可以按劳教决定书上写的,六十天内可以上诉。”随之,他们叫来劳教人员强行将我们拉进了劳教所。

在劳教所里,我递交了无罪申诉,却几个月了无音信,半年以后,当我向警察仁海珍询问此事时,他居然答复我:“法轮功学员不许上诉!”为此我向劳教所纪委书记赵晓阳投诉此事,赵晓阳欺骗我再重写一份无罪申诉。我递交“无罪申诉”几个月后,赵晓阳把我叫去说:“检察院来人口头通知我:驳回上诉,维持原判。”但我后从赵晓阳与检察院来人的谈话中得知,检察院的人根本就没看过我写的上诉书,他们只是到劳教所办事,为了掩人耳目欺骗我,走了个形式而已。事后,警察仁海珍威胁我不许把她对我讲的话告诉别人。

在劳教所里,因为我不愿在劳教人员一栏签字,被三队大队长恶警王凡在办公室里当着其他警察的面,猛抽我的耳光,她手上带的戒指划破了我的脸,渗出血来。她打累了,叫办公室的三个警察魏小会、仁海珍、杨小娟掰开我的手,强按了手印。我不承认是劳教人员,不参与点名,被王凡拳打脚踢。王凡还用尖皮鞋踢另一位六十多岁同修王玉华,并将她的手拧在背后,用膝盖跪在她身上乱打。

因为我晚上炼功,三队警察将我脚尖踮着吊铐在铁窗上,四天四夜,脚肿的老大,手铐嵌进肉里,窗外的雪雨刮在脸上、手上,两手被冻得又红又肿。晚上,有值班的劳教人员看不下去,悄悄拿来一件棉背心将我的手包住,被值班警察发现后,谩骂着拿走。为了不让我炼功,一天晚上,三队恶警黄甫拿来 “约束服”,叫三个大个子劳教人员把“约束服”强行给我穿上。(“约束服”是一种残酷的刑具,用白色包装袋制作的由后面系带子的长袖衣服,受害人双手被反绑在背后。)

三队恶警见我不“转化”,叫来几个劳教人员,给我读诽谤诬蔑大法的书,我不听,她们就动手打我,我喊叫 “打人了”。恶警魏小会走过来问怎么回事?我告知她打人的事,恶警魏小会居然对众劳教人员说:“你们谁看见打人了?”说完扬长而去。

二零零二年一月一天晚上十二点钟,恶警王凡悄悄来监舍,发现我在床上打坐炼功,就叫我去办公室。我来到办公室门口,她拿出警棍向我劈头盖脸地打来,我告诉王凡:“你不要打,我们坐下来谈一谈。”恶警王凡吼道:“我们没啥可谈的。”照样打着我。我对她讲:“你不要打人,这对你不好。”她说:“我不怕报应。”她见我用手挡着警棍,便取来手铐将我铐在铁门上。她对我一阵暴打。此时,我身冒冷汗、内衣湿了,只感到头晕、恶心想吐,几乎昏迷。第二天,我的腰部、大腿全是紫黑色的瘀血(事后值班劳教人员告诉我,我被打了八十一警棍。)。

为了此事,被关押三队的同修集体绝食抗议。晚上,我们被拉到劳教所医务室强行灌食。医务室里十几个手持警棍的男、女恶警们,要我们将被灌食的同修的手、脚、头按在床板上,身上再坐上去俩个人,我们不从,便遭到恶警们的警棍、脚尖、耳光、谩骂等。我被恶警魏小会抓住头发、打着耳光拉到同修(孙运城)的头前。我们被轮番灌完食后,又遭殴打。护卫队仁××的男恶警在我的臀部上打了一警棍,另一同修李凤英被女恶警扒下鞋袜、站在彻骨的水泥地上、手趴在玻板上、扒下裤子挨警棍,被折磨得昏迷过去。一恶警还说她装死。后来把她抬到木板床上卡人中方醒。事后,我又被吊铐在警察办公室的铁窗上四天四夜。在劳教所宣布关我禁闭三个月,延长劳教两个月。随后,我被单独关在一房间里三个月时间,由一劳教人员看守着,除了上厕所外,平时都被反锁在房间里。

二零零二年四月,我被放出禁闭室,转到一队。全体同修集中在这里遭受“转化”折磨。这期间,每天从早上八点钟到晚上十二点、一点,被强迫观看诬蔑大法的电视,声音大得震耳。

同修李翠芳因拒绝观看造谣电视,被赵晓阳领着刘红一帮恶警拉出去暴打,被打得大小便失禁,休克过去。

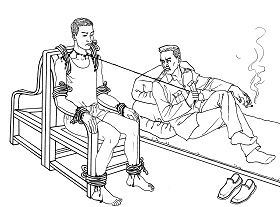

酷刑演示:背铐 |

因为我拒绝“转化”,被带过四天四夜的背铐,双手被放在背后铐在铁床上,既不能站直又不能蹲下;我坚持炼功,多次被穿所谓的“约束服”、不许睡觉、面壁罚站;有时是长时间被穿着“约束服”睡觉。

同修徐明霞白天晚上铐在楼梯上共四十天。蔡苏萍等几位同修几个月时间没沾过床铺,每天晚上三点钟才能坐在小凳子上,早上六点半又被逼起来面壁罚站;同修周亚婷因不“转化”,恶警不许家人接见,没有卫生纸用,又不许同修接济,我见她上完厕所后,只好用便池里的水洗下身。

一天,我见监舍里的劳教人员用鞋底抽打法轮功学员孙运成和另外几个同修的脸,并骂出污秽难听的脏话,我便去找当天值班的警察白××,告诉她监舍里打人的事。白××讲目前劳教所的主要任务是“转化”法轮功学员,骂人、打人都是些小事,根本不予理睬此事。

许多法轮功学员因拒绝“转化”遭受了诸多非人的折磨,罄竹难书!据传闻,劳教所的警察“转化”一个法轮功学员有巨额奖金,如果哪个写过“转化书”的学员想反悔,警察中谁也不愿意退回奖金,便会招来 “包夹”再次变本加厉的折磨。晚上,我经常听到监舍楼道里电棍的放电声,对面南楼传来法轮功学员被打的凄厉的惨叫声。

二零零二年八月,劳教所所长张卓青去北京领回了八十万元迫害法轮功“有功”的赏金,并且在劳教所中大肆宣传。

四、610非法组织的洗脑迫害

二零零二年十二月底,我结束非法劳教回家。非法劳教期间,单位没给一分钱生活费。二零零三年一月,我回到原单位上班,单位领导怕我给学生弘法,给我调换了工种,在总务科搞采购、当保管,以及干些学校的杂活。我处处以修炼人标准要求自己,学校新任校长李桂新,几次在学校中层干部会上讲:“你们大家都要像张洁这样的工作态度,这个学校就有希望了。”(同事转告我的)。校长李桂新曾对我讲:“你当学校的采购员我放心。”我说:“别人对我放不放心是次要的,我是修炼的人,关键是我自己放心我自己!”然而,我刚工作不到三个月,二零零三年三月初的一天,校长李桂新、副校长胡建堂叫我去参加所谓的“法制学习班”。我提出:“我丈夫身体不好,需要人照顾。”胡建堂说:“这是上边的决定,只去二十几天就回来了。”于是我既没有没带多的换洗衣服,也没有告知远在四川的母亲、女儿,就被校长李桂新送到长安县工人疗养院内的“法制学习班”,进去才知道这里是610洗脑班,不写“转化书”不许回家。我当时就质问校长李桂新为何欺骗我?他说:“我也是被他们骗了。”

我被非法拘禁在“610洗脑班”里,由一个“陪护”二十四小时看着我,不许学法、炼功、弘法,逼我每天看造谣诬蔑大法的电视、书籍和材料,并写思想汇报。当我写出法轮功是教人按“真、善、忍”重道德,修心性的正法时(心得笔记一本),被洗脑班头目孙武选、李良威逼、恐吓:把这笔记本撕掉,你是在这里“反揭批”,你继续这样顽固、痴迷到年底都回不了家。我被非法拘禁了三个月后,于二零零三年六月回家。

回家后,我写了一份《一个大法弟子被迫害的经历》,交到校长李桂新的手中。二零零三年十月,我正在上班期间,学校副校长胡建堂突然要我马上去洗脑班。我拒绝去。于是,副校长胡建堂命令单位的几个同事强行将我拉上车,再一次将我拘禁在长安县工人疗养院洗脑班里。随之,陕西省劳教局、劳教委的一个姓胡一个姓郭的来“转化”我,他们告诉我,说我所写的上诉材料,经他们调查基本属实,只是八十警棍的数量有点让他们感到不可思议。如今,他们已将劳教所打人首恶王凡降职了,要我以后不要再提起劳教所打人之事了。但是她们要我必须“转化”。后来我打听到:恶警王凡是调离了三队,但是因迫害法轮功得力被升迁了。

因为我拒绝“转化”,常常被胡、郭二人侮辱谩骂。在这期间,我听洗脑班头目孙武选讲到:一个法轮功学员在洗脑班一期(两至三个月)的花费是一万二千元人民币,其中一部份资金是由个人或者所在单位承担,一部份是由邪党中央拨款。洗脑班找来作“陪护”的退休工人,除吃住外,每月工资九百元。孙武选与陈X不回避我的讲:这些所谓“转化”的人有85%以上的都不是真的“转化”。有的学员二次三次的被反复绑架到洗脑班。这给许多同修家庭、所在单位及国家造成巨大的经济损失。

二零零四年元月,因为我在洗脑班坚持晚上炼功,被保安人员(原公安退休人员张××)将我带到一秘密室内,这里面有洗脑班的头目陈××和“陪护”人员共五人,张××抽着我的耳光,其他人员七嘴八舌的说:“你今晚必须写出‘转化书’。”我告诉张××:“你作为一名警察应该科学执法、文明执法。”张××便用拳头扎我的脸、头部,并吼叫道:“这里没有法律可讲,只有‘转化’”。他们让我通宵站着,一次次催逼我写出东西。因为我不“转化”,他们对我进行恐吓、威胁、限制人身自由、不许跟家人打电话等,对我进行精神和肉体上的折磨。

二零零四年新年期间,洗脑班里只剩下四位没写“转化书”的同修,一天晚上约十点多钟,突然洗脑班头目们神秘的通知我们搬家,从长安县转移到临潼县。他们当时谎说是“租赁合同期满”。后来从“陪护”们的谈话中才知道:是因为国内外的同修给洗脑班寄信、打电话等缘故,致使他们才到处躲藏。二零零四年四月,我被非法拘禁在洗脑班七个半月后,才放回家中。

五、610、单位对我经济上的迫害

回到学校后,单位校长李桂新、副校长胡建堂威逼我在半年内写出“转化书”,否则按西安市610办公室指示将我开除。当时我工龄已三十三年。在这半年里,尽管单位只给我发六百元的生活费,但我仍然兢兢业业的工作。副校长胡建堂过一、两天就来逼迫、威胁我写 “转化书”。二零零四年十月,校长李桂新给了我一份“辞退通知书”,理由是我坚持法轮功,在劳教所期间因“表现不好”被延长一年劳教。随即,我找到一份国家文件,明确规定对被劳教不“转化”人员不得开除公职。我指出:“劳教所没有延长劳教的权利”,说延长我一年劳教是编造的谎言。李桂新告诉我,这是市610办公室要求他这样写的。

我多次去市610办公室才找到孙武选,他谎称:“是你们单位要开除你的”。当我再次找到校长李桂新问他:“你为什么不能实事求是的办事?”他回答:“如今哪有什么实事求是?我这是按照市610办公室的要求办事,否则,我的官位也保不住了。我们学校根据你多年的工作态度,已经给你‘开恩’了,由‘开除’变通为‘辞退’,你还可以有几千多元的辞退费。”

我被非法强行没收办公室钥匙给辞退。我曾找过单位主管上级部门,他们都说这是市610办公室的决定。我多次找到610办公室,610人员都回避我;我找过一些律师,他们的回答是:这是中国的特色,法轮功被扣上政治帽子,法律便是一张废纸,“我们也无能为力”。

六、公检法司的迫害

二零零五年三月八日,我在外面有事,一同修在我家中。西安市沙坡派出所警察王西裕带着几个警察闯进了我的家,说是因为有人构陷。随之,西安市碑林国安大队的恶警非法抄了我家,抢劫了两台复印机、录音机、讲法书籍和讲法磁带及刚复印了一部份的《九评》资料。恶警将我拖出家门抬上了警车。另两名同修也被绑架。

我被非法关押在西安市沙坡看守所,我绝食三天后,又被转到西安市长安县洗脑班。我绝食二十三天,在这期间,我被多次强行灌食,口鼻出血,最后因灌不进食,我被送到陕西省安康医院(监狱医院)。我被绑在床上输液,一个星期后,又将我非法关押在长安县洗脑班。

中共酷刑示意图:绑在椅子上 |

此时,国安恶警对我进行非法审讯,几个晚上不许我睡觉,用强灯通宵照着非法审讯:一、追问我被迫害之事谁给上的网?二、我家中的书籍是谁给的?我告诉他们:我既不知是谁给上的网,如果网上面讲的是事实,就应该去追究那些干了违法之事的刑事责任,而不应该去追查谁给曝了光,去堵人的嘴;法轮功书籍是教人修炼的,信仰是公民的权利,任何人不得干涉,你们对我非法审讯,我拒绝回答。于是,他们对我动刑:三天三夜的老虎椅,将我的手脚铐在铁椅子上,胸部用布条绑在铁椅子上,脖子上套上气管子充满气,使我感到呼吸都困难;三天三夜不许我打盹睡觉,当我眼睛刚一闭,国安恶警头目便对我喊叫。最初,不许我上厕所,致使我三天不敢喝水。三天后,碑林国安的一警察李峰接班,见我脚肿的厉害,才打电话向上面汇报,将我从老虎椅上放了下来。在我被灌食期间,市“610洗脑班”头目孙武选到洗脑班来非法威逼、引诱我:“只要你说出是谁给的书籍、资料,便放你回家甚至恢复你的工作”。我没予理睬。

二零零五年五月十二日晚上九点左右,国安恶警头目韩勇和一个寸头黑高个,两人将我拉出长安县洗脑班房间,推上一辆公安车,后面又尾随了一辆公安车。我问道:“你们把我弄哪儿去?”恶警头目韩X吼道:“少屁干”。随之,这恶警用一大双层包装袋,将我从头向身下罩住,将我按住车内不许我动弹。他们把我载到一高速公路边,将我推下车,三个恶警将我手脚抬起,准备往公路边的河里扔。此时,我大声的喊叫,他们一人说:“这里来往车辆太多,把车开到前面僻静处再将她扔下去。”我又被推上了车,驶了一段路程,又将我推下车,他们将我按倒在高速公路的地上,取下罩在我身上的包装袋,恶警韩X说:“你要再喊叫我就用这抹布将你嘴堵上。”高个寸头的恶警逼问我:“你说,你家的资料谁给的?”我告诉他们:“你们不能这样做,你们这是在执法犯法。”当他们再次将包装袋将我罩住,抬起我的手脚准备往河里掉时,我没有任何反应。此时,后面那辆车年轻一点的恶警说:“算了,这里来往车辆太多,待下半夜再将她扔下去。”再次用包装袋把我罩住,将我推上车。在返回的途中,路过收费站,他们心虚,将罩在我身上的包装袋取下,此时,我才知道,他们对我非法刑讯逼供的作案地点是:陕西省长安县子午镇收费站的高速公路上。回到西安长安县洗脑班已是夜间十二点多钟。

二零零五年五月下旬,西安碑林国安恶警将我非法关押在沙坡看守所,将我非法逮捕。此时,我无法与家人联系,没钱请律师,自己起草了一份“无罪申诉”。非法庭审的前几天,西安碑林区中级法院的牟启中(可能记忆有误)告诉我要公开庭审。非法庭审的头一天,法院为我提供了一个免费律师胡斌,他来与我见面的第一句话:“你家的资料不是‘××宣传品’你只要写个放弃修炼就可以免于刑事或者从轻判处。”我说:“你今天能为法轮功作辩护律师是你的荣幸和荣耀。但是修炼人不说假话。”胡斌律师便说:“那你今晚考虑好,明天开庭该怎么说。”第二天碑林区中级法院对我进行了秘密庭审,只有庭长、陪审员、记录员、公诉人和胡斌律师及几个警察外并无他人参加。庭长、公诉人一通诬蔑法轮功,诬陷我违反了刑法300条。胡斌律师的辩护词是:一、我家抄出的大法资料不足三百份;二、制作的《九评》还未发放社会造成所谓的“影响”。

我的无罪辩护是:一、根据我国法律,公民有信仰自由。法轮功教人按真、善、忍要求,我通过修炼,道德回升、身体健康,利国利民。二、公民有言论自由,《九评》是救人的。三、我修炼做好人、讲真相救人无罪,要求无罪释放(原文大意)。并且我在材料中以及法庭上指控国安警察对我非法刑讯逼供。但公诉人谎称“你的指控没有证人”,庭长也包庇枉法渎职。

之后,法院来了一女恶警把我叫去(西安沙坡看守所办公室)问我是否有不服要上诉?我告诉她:他们给我看的照片中所谓从我家非法抄走的资料中有许多“真善忍”的小卡片,其一这不是我家的东西。其二“真善忍”教人向善的,历朝历代都崇尚的了,怎么能说成是×教宣传品?而且还要以份数多少给我论罪?这女恶警竟说 “真善忍就是×教宣传品”。我反问她:“照你这样说,那假恶斗才为‘正’的吗?”看守所的其他警察都笑开了。女恶警气急败坏的说:“我马上就可以给你判刑。”二零零五年十月,非法判决书下来,说我“触犯了刑法三百条”,谎称我“认罪态度较好,从轻判处四年。”二零零五年十一月,我被劫持到陕西省女子监狱迫害。

七、陕西省女子监狱的迫害

陕西省女子监狱(号称“现代化部级文明监狱)。刚入监,我到了九队(又称入监队、参观队)。监狱法规定:服刑人员每天劳动八小时,星期天休息,入监队除了学习外,没有生产任务”。入监队对外宣传的是:法制学习队,没有生产任务。要求刚入监的人背诵监规、纪律、供游人参观、录像。实际上是,非法超时劳动。来人参观时,马上把手下所干的活藏起来,队长装模作样的给大家读书,或者让入监的人员摆出娱乐下棋、唱歌、学习状。待参观的人一离开,马上又拿出生产的设备、材料来干活,而且常常是干活到晚上十一,二点。监狱还把坚定法轮功学员藏起来,以免在参观的人面前露马脚。一般入监三个月后,待入监队人数够了,便被转到各生产车间去奴工队(1~8队)。监狱里许多奴工产品都是生产一些假冒伪劣药品(壮阳药之类的),药物生产利润比较大,各队都乐意接这种活。尽管有时到女监加工药品的厂家因假冒产品被查封,正在生产的药物就免费送给服刑人员或者过一段时间当垃圾倒掉。假冒产品在女监上、下泛滥,人人心照不宣。

酷刑演示:吊铐 |

我因为不承认自己是罪犯,不穿囚犯、不背监规、不打报告词,遭到九队大队长史建荣的耳光、谩骂。我坚持晚上炼功,被非法吊铐在入监队的铁门上几天不许睡觉,“互监”也跟着罚站。一个多月后,我被派到劳动任务较重的八队。八队约一百六十多人,有两名同修(苟玉芳、王宏)。八队给法轮功学员每人派有3~5名所谓的“互监”,二十四小时限制行动,不许学法、炼功、不许与同修讲话,有服刑人员与我们交往密切的,常被八队警察叫去警告。

在八队,当我写出“上诉书”草稿时,被队上警察李文侠非法没收。监狱里的奴役时间常常是十五、六小时,吃饭也要限定时间的。当我与同修们向监狱及队上反映这是违反监狱法时,他们都拿些非法理由搪塞。

同修王宏因拒绝奴工,被非法关进“严管队”九个月时间;被非法关押在三队的同修马玉华绝食抗议超时劳动,被非法关进“严管队”折磨。

二零零七年六月,同修苟玉芳面临要出监了。监狱里为了迫使她写出“转化书”,便将她吊铐在三楼八队的图书室窗户上“示众”,说是对她进行“出监教育”。全监服刑人员每天早、中、晚收工到饭堂吃饭时,都能看到她吊铐在那里。许多服刑人员敢怒不敢言。八队大队长杨谨和专司迫害的恶警张建青指使服刑人员可以随意的谩骂、折磨大法弟子。

为此,我给监狱长辛海波递交了一封信,指出监狱超时劳动不合法,剥夺同修的信仰并施以酷刑,以历史为鉴,施暴者都将受到法律的制裁,希望监狱停止对大法弟子的迫害。监狱长收信后不但没给答复,相反的是:以后更加隐蔽、残忍的迫害大法弟子。

二零零七年八月,八队恶警从同修王宏身上非法搜出了大法书籍,便将王宏吊铐在八队三楼图书室,为了避免被人看见,整天将图书室窗帘放下,只看见有手铐挂在上面。王宏被吊铐九天九夜后,又被转到九队遭受“转化”折磨。

恶警在我与同修苟玉芳包中搜查出“大法经文”后,要我们说出资料的来源,我们不说,杨谨几个恶警便逼迫我们在工房“罚站”,从早上七点半站到晚上十一、二点,工房收完工以后才可回监舍休息,苟玉芳的脚都站肿了。罚站折磨我们十八天后,又让我们继续劳动。这时除了加重劳动任务外,只要派给我们的五个“包监”里有一个人没完工,就得呆在工房不让回监舍休息。

女监为了迎合江氏集团上面的指令,在女监强制人人观看诬蔑大法的展板、书籍和人人揭批。八队的大队长杨瑾曾说出这样的话来:“我们就是要利用女监里那些最坏的恶人来对待法轮功,只有她们才下得了毒手。”女监的黑暗人人皆知,对打不还手、骂不还口的大法弟子来讲,这里更是人间地狱!

据透露,二零零七年十月同修苟玉芳出监时,被当地的“610” 洗脑班人员非法带走,洗脑班因监狱没有使苟玉芳“转化”,还向监狱索要“转化”费,由洗脑班继续“转化”迫害她。为此,监狱为了保住名、利,达到《监狱报》上鼓吹的70%以上的“转化率”,在以后的日子里,对法轮功学员的迫害更为残酷。

二零零七年十一月,我被转到入监队。由九队大队长史建荣、恶警魏尘、管事犯汪颖、薛东波、张改平以及服刑人员张文、王春仙等为首都几个打手,组成的所谓“攻坚小组”,对大法弟子进行非法强制“转化”迫害。我到九队的当天,恶警魏尘领着打手张文、王春仙等人对我进行非法搜身,当张文搜出包里的大法经文时,我对张文讲:“你没收经文这对你不好。” 张文就当着恶警魏尘的面打我的耳光。魏并没制止张文打人行为。第二天,恶警魏尘指使打手张文、王春仙、林燕等四人将我关在一房间里毒打,王春仙抓住我的头发往将头往墙上、铁床架上撞;她们用膝盖顶我两侧的大腿骨;有一个打手张X说:“好久没踢沙袋了,反复腾起来踢我的胸部,我倒地后,她们就用大皮鞋在我的脚关节、膝关节上乱跺,再让我站起来,她们继续练腿;张文用硬塑料鞋底抽我的手和身体,我的指甲盖被打破流出血不止。几小时后,我感到眼前发黑、头冒冷汗、全身疼痛、呼吸困难,扶住床边支撑着。此时,恶警魏尘推开房间,见我此状,扭头就走了。后来,听同修讲,魏出去告诉她们,说我心脏“有病”,提前放风,如我有不测可及早推卸责任。这是恶警魏尘常常惯用的欺骗手法。我被毒打到下午四点左右,我的脚关节、膝关节肿大,难以行走。管事犯汪颖将我搀扶到九队办公室,另外几名同修也分别遭毒打后带到这里。办公室里有副监狱长赵海莲,教育科长姬桂芬,以及九队的全部恶警。赵海莲说:上面有指示,要对法轮功学员“严管”迫害,必须“转化”。当我们向监狱长反映服刑人员打人之事时,赵海莲说:“你们只有承认自己是服刑人员以后,再来反映打人之事。”说罢,便扬长而去。晚上,张文等几个打手将我外衣扒掉,站在窗口冷冻,打我的耳光、不许睡觉,天天对我进行折磨。我胸被踢打疼得不能做深呼吸一个多月;咳嗽胸疼得感觉自己的胸肋骨断了似的,憋着不敢咳嗽,常常眼泪都被憋出来了;睡觉不能翻身;下蹲困难,膝关节、脚关节肿大,全身多处瘀血。在厕所洗澡时,要我避开人的视线,不许让人看见我身体上的伤痕。

二零零七年十二月,我被非法关进秘密“转化”室(女监的接见室的最底层),由恶警魏尘、管事犯汪颖、薛东波以及张文等三个打手对我进行折磨。开始是连续几天放造谣诬蔑大法的录像等,然后就非法逼迫我写出“转化书”。魏尘威胁我说:“这里是监狱,你敢讲真话,就叫你求生不得,求死不能。”薛东波当众喊叫:“你进了这里,不写‘转化书’就休想出去!我们对你有的是办法:在这里不许睡觉,接下来就是警棍,再不‘转化’,我就把你当作精神病人进行治疗,你就是我的病人。你看:从这里走出去的哪一个人没写‘转化’?”当我讲到“法轮功讲出的是超常的理”时,薛东波对我大骂,并用打印纸打了一张特大的文字,上面写着侮辱我的话,贴在我的床头上。晚上,不许我睡觉、张文等打手对我进行殴打、罚站、威逼折磨我。

事后,当我一次次指责恶警魏尘违反二零零六年公安六条禁令(第一条:严禁体罚和殴打服刑人员)和刑法,利用服刑人员毒打法轮功学员是在教唆纵容犯罪;女监根本不是什么教育“转化”,而是暴力“转化”时。恶警魏尘的几次称:因为时间紧(到年底),上面下达的任务重(70%的“转化率”),是什么不得已采取的办法;她还诡辩说:“我没有叫她们打你,我只是叫她们想办法完成任务。”并教唆打手们:“你们打她时,不要叫我看见。”魏尘还规定,不经她同意,大法弟子不得与监狱的任何人包括监狱里的队长接触谈话,以免她折磨大法弟子的丑闻泄漏出去。

接下来是对大法弟子的迫害就是恶警魏尘反复导演着一批批被强制“转化”的学员怎样去应付监狱局的“转化”验收。魏称:只有“转化”验收过关后,法轮功学员才能报减刑。二零零八年上半年,恶警魏尘给所谓“转化”者每人发了一张表,上面写,凡在此表上面签字的人,可以免除二十四小时的监控。凡写过“转化书”的人不许反悔,否则,要追究法律责任等。恶警魏尘一次次的威逼、恐吓“转化”学员面对上级部门“验收”时,要面带微笑、轻松自如、不可多说话以免露馅,只要关键的几句话:法轮功是什么、与法轮功决裂等话即可。如果“验收”不合格的,将再次弄到“转化”室进行折磨,前面就有法轮功学员王玉芝、张桂兰等学员由于“验收”不合格,多次弄去“转化”室就是先例。

以下是同修讲述的遭受 “转化”迫害的经历:同修王宏,三十多岁,大学毕业生,因开法会被非法判刑八年。二零零七年八月,女监九队对她的 “转化”迫害手段是:先是张文、王春仙等打手毒打、不许睡觉,当没达到目的时 ,吸毒人员王春仙便在恶警魏的指使下,弄来毒品,给王宏打了三针,她们想使王宏产生毒瘾索要毒品时,以写“转化书”作为交换条件。但是毒品在她身上没起作用,恶警魏尘与管事犯汪颖、薛东波及打手们便电击她的身体(最大强度),她的身体被电击变形蹦起来,折磨她 的人却狂喊大笑。当王宏处于昏迷之际,由恶警魏和汪等恶人自己起草了一份“转化书”强按了王宏的手印。事过一年之后,管事犯汪颖哄骗王宏说“转化书”被弄丢了让再补写一份。被王宏拒绝。(假“转化书”此事,是打人凶手王春仙事后良心发现,透露出来的)

同修茹红霞,六十多岁,因揭露610绑架同修而被非法判刑三年半年。在二零零七年寒冷的十一月,她被以上恶人弄到上面提到的“转化”室,扒光衣服,赤脚站在水泥地上,打手们对她进行毒打、用皮鞋踩跺她的脚,脚多处被踩掉皮;用冷水从头浇下,再用风扇对着她吹,把她折磨得昏迷过去,并在她的食品中伴有精神药物,强迫她写出东西后,放回监舍,但不许在众人眼皮下洗脚,恶人薛东波哄骗他人说茹红霞的脚是被“冻烂”的。

二零零八年,恶警魏尘要法轮功学员以监舍为单位,在每周“周会”上谈思想认识。一天,恶警魏尘把我叫到办公室问我对法轮功的认识,我告诉她:“通过炼功,法轮功使我一身病好了。”恶警魏威胁我不许在监舍里说这样的话。晚上,同监舍的两名同修茹红霞、阚光英在“周会”上都谈到自己因炼法轮功身体病好了等,监舍管事犯刘凤英马上向恶警魏汇报。恶警魏气急败坏的奔到监舍里吼叫:“你们是不是想反了?告诉你们,兔子急了还会咬人的,我对你们太‘善良’,网上都说我是一个恶警,我今天就要当这个恶警”。凶相毕露,把这两位同修双手吊铐在床架上,并抽她们的耳光,不许监舍的所有人睡觉,采用株连手段,利用服刑人员来折磨法轮功学员。

二零零八年十月,监狱里给每人发了一张上级机关发的调查表,调查监狱里有无警察违法打人之事。我填写了有警察违法打人之事。事后,恶警魏尘把我叫去办公室说:“你填写的表我看到了,你可以去监狱长那里投诉我打人了。”并威胁我:“你必须写出思想认识来,下一个再次去‘转化’室的便是你。“

二零零八年中期,随着九队非法关押的法轮功学员的增加,又从监狱调来一个专职迫害法轮功的警察杜颖。她伪善的告诉法轮功学员们:“以后本队上不会再有打人的事情发生了”。但是,二零零八年十一月,监狱又劫持进来一个被非法判刑的法轮功学员,六十多岁的余金霖,她不认罪,被恶警魏尘、杜颖指使打手们在铁门外通宵对她进行毒打,惨叫声不绝,随后,她被关进严管队,被折磨成急性胸膜炎送至医院抢救。

二零零八年十二月二十日,下午两点多,女监教育科科长姬桂芬组织讲课,让每个队(1~9队) 的前三位人员上台前写出自己心中认为的中华美德,做人的标准有哪些?当法轮功学员王玉芝上台写出“真、善、忍”三个字时,恶警姬桂芬大怒道:“你还敢在这里洪法。”接着,姬桂芬大肆诬蔑法轮功在国外有“反华势力”,而且要人人表态揭批法轮功,作为年终能否评选上“监狱积极分子”的一个标准。随后,就对王玉芝进行折磨,不许睡觉,反复强迫写出“思想检查”。

八、被逼的生活无着落、流落在外

二零零八年底,我办理了出监手续,但恶警魏尘讲必须我的丈夫来监狱接人。但我的丈夫推说有病,不愿来女监接我,一直拖延了半个月后,在我强烈要求下,二零零九年二月,西安碑林区“610办公室”科长金安仓与我的一个亲戚才来女监接我。

二零零九年底,当我退休年龄快到时,西安碑林区“610办公室”科长金安仓来电话讲:“必须‘转化’才能办理退休金手续。”后再一次来电话时又讲:“如今退停手续不好办,要不,你一次性缴纳四万元后,我们每月给你发四百元的低保金。”

西安碑林区沙坡派出所片警王西欲还给丈夫去电话骚扰,问我身在何处,表现如何等。

二零一零年六月,我到单位找领导办理退休金手续,校长窦宪国、副校长胡建堂让我去找西安市碑林区610办公室解决此事,互相推诿。

二零一一年九月,我丈夫经受不了长期精神的折磨和警察王西欲等人的骚扰,硬逼迫我与他离了婚。我生活无着,回到重庆女儿身边。

二零一二年,我从重庆到西安找原单位要求退休工资时,传来重庆的消息:重庆南坪国保九月七日绑架了几名同修,并且非法抄了我女儿的家,盗窃了我放在枕芯内的部份现金三千元(当时家中无人)。事后还逼迫我女儿在抄家的单子上签了字。如今我被逼的生活无着落、流落在外。