插播真相冤狱七年 朱秀敏九死一生

大庆市法轮功学员朱秀敏是这样形容她所受到的一次酷刑折磨。因为传播法轮大法真相,揭穿中共的谎言,她多次遭绑架,曾在牡丹江阳明公安局遭受残忍的刑讯逼供:皮管抽打、沾满芥末油的抹布堵鼻孔、头上套塑料袋等。

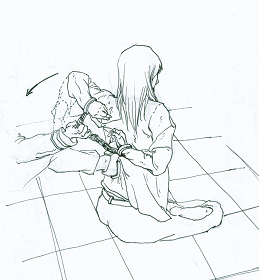

酷刑演示:塑料袋套头 |

二零零二年因电视插播法轮功真相,才三十岁的朱秀敏女士被绑架折磨、非法判刑七年,在恶名昭著的黑龙江女子监狱备受摧残,她曾遭受电棍电、冷冻、毒打、码坐、罚站、剥夺睡眠时间等酷刑折磨;她还被强迫做奴工、被监视、禁止去超市购物等。

酷刑演示:电棍电击 |

历经九死一生,朱秀敏女士说:“我没能想到我能活着回来!”

以下是朱秀敏女士的自述:

我叫朱秀敏,家住大庆市。一九七二年出生,我本性单纯,对社会上人与人之间的倾轧,勾心斗角,很不适应,一直想找一片心灵的净土。一九九八年十月,当看到《转法轮》时,我就有一种感觉:这就是我一直要找的,这就是我一直找了很久的,从此心灵安详宁静,知道了人为什么活着,该怎么活着。

然而,好景不长,一九九九年七月,中共邪党开始在全国范围内,利用报纸电视广播等媒体,公开造谣诬蔑法轮大法,迫害善良的法轮功修炼者。

一、公安局长耍流氓:“信不信我扒光你的衣服!”

为了进一步向广大不明真相的世人,讲述法轮功真相,我和几名法轮功学员开始插播有线电视。二零零二年四月二十六日,法轮功学员王学士在插播时,当场被阳明区公安分局恶警绑架,当时王学士在闭路电线杆上面,发现车时来不及离开。

五月八日下午一点左右,我在火车站被四个警察绑架,当时我大喊不许抓人,凭什么抓我,以此示意离我十多米远,正向我这边走过来的法轮功学员崔三哥(后来崔三哥于七月被阳明公安分局绑架,他的肋骨被打折,活活被打死)。我被他们塞进车里,他们把我的头按到座位底下,把我的手机和钱包抢走。

在阳明公安分局,我被铐在了铁椅子上,一会儿阳明分局局长朱某某,进屋后穷凶极恶地象疯了一样打我的头,并大声地叫嚣:“为了抓你们,我们连着半个多月没睡好觉,信不信我扒光你的衣服,你认为我不敢吗?”我很坚信地说:“你不能。”他说:“你认为我不敢?”

他边说边逼近我。我大声说:“你不能。一、你是警察,不是土匪;二、我和你没有个人恩怨。我们做的这一切不是冲着你们,这你们都明白,你们明白我们为了什么,所以我相信你不能。”他象泄了气的皮球,缓下了语气,改变了态度。随后派出所的指导员来了,一直劝我很久,想用伪善套我口供。

绑架我的两个人进来,取走绑在我腿上的铁链子,说又找到一个挺难制服的法轮功学员,得多去几个人,匆匆就走了。临走丢给我一句话:你的同伴被抓到了,等着吧。

二、皮管抽打、沾满芥末油的抹布堵鼻孔、头上套塑料袋

他们走后,指导员又继续套我话,后来绑架我的那个大个子(一米八左右),小个子(一米七左右),他们开始打我,非法审问我。小个子脸暗黑透着阴险,他把我的鞋袜都扒掉,强迫我光着脚踩在水泥地上,我的小腿被用铁链子固定在铁椅子的腿上,两只胳膊铐在铁椅子的两侧,两手被手铐铐着。

小个子拿着一根类似电饭锅线粗的皮管拧成三折,他用皮管狠劲地抽我的脚背。一边抽一边大喊大叫:专门抽你脚,把你脚趾盖抽紫抽黑,然后掉下来。他不停地抽,因我两腿被固定了,脚不能移动。

我被抽第一下时,因为太痛了,出于本能我大叫了一声,他哈哈大笑,说了一些污浊的话。我再没吱一声,他拼命打了半天,不见我有任何反应。我脸上没有任何表情,他很诧异,停下来说:“她腿绑得太紧了,没有知觉。”于是,他放松一下铁链子又开始抽,无论他怎么死命地抽,我还是没吱声,脸上也无任何表情,我一直看着他抽打我,他慢慢停下来。

那时我痛得几乎到了休克状态,脚没处藏没处放,没有准确的语言去形容那种感觉。只是觉得时间太漫长,分分秒秒都在生与死的边缘中煎熬,那是一种痛不欲生的经历,身体承受到极限的痛苦中挣扎着,我别无它想,我只是一念:不能向他们低头,不能让他们取乐。

然后他开始抽我的腿和身上,不知道又过了多久,他歇了下来。他指着桌子上五六瓶芥末油对我说:“这些没有了,我们还有,我们准备,总结了很多经验专门对付你们,其中包括灌芥末油,还有套‘太空帽’。”他让我等着,一会对付我。大个子始终没动手,在旁边看着。

中共酷刑示意图:人为窒息 |

小个子把芥末油拿来倒在抹布上,捂在我鼻子上,然后迅速套上两层塑料袋。我什么都没想,只觉得宁愿死,也不愿被他们耍戏。就在鼻子捂上芥末油的那一刻,我没喘气。他们等待着,看我挣扎惊恐的表现,我一动没动也不呼吸,塑料袋没动。他们等了一会,大概意识到不对,小个子马上把塑料袋撕开,一杯凉开水从下往上冲向我的鼻孔,水又从鼻孔里流了下来。这时我才开始换气,芥末油也冲了下来。他们半天没动也没说话,我也没吱声,他们再没张罗给我用刑,只是更小心的看着我。那个小个子后来跟我说:“我打过那么多的人,从没手软过,你,我怎么也下不去手了。”

在看守所,我看到当地法轮功学员曲玉萍,也是阳明公安分局国保用刑。灌芥末油时,把她头发往后一拽,鼻孔朝上直接往鼻孔里灌芥末油,当时她鼻涕眼泪就涌上来了,但他们还是给她套上塑料袋,由于呼吸急促,塑料袋直接呼在鼻子和嘴上,让她窒息没有氧气,她咬破一层塑料袋,又被套上一层,由于缺氧她身体放挺,昏死过去铁椅子都带倒了。给她打开后泼了凉水,醒来后继续灌芥末油套塑料袋,然后晕倒继续泼水反复多次……

三、在黑龙江女子监狱遭受的种种酷刑

二零零二年五月十日,我被劫持进牡丹江第二看守所。六月份转入楼上第一看守所,所谓被批捕了,十月份我和王学士、徐亚力三人同时被冤判七年。

二零零三年一月,我被劫持进黑龙江省女子监狱集训队,大队长叫吕晶华,副大队长王雅丽。那时女子监狱的环境难以想象地简陋,两栋旧楼:前楼是大监区监舍,后楼一楼是食堂和锅炉房。没有家人或朋友照管的犯人死后,尸体就扔在锅炉房后面。我们打水的时候,看到死人的脸都被老鼠啃了,真是惨不忍睹。

食堂楼二楼是集训队,白天被当作教室上课,播放一些歌曲,一些“转化”法轮功学员的录像,我们被强迫背监狱监规。晚上被当作监舍,当时人多床少,课桌子和椅子上都睡着人。

(一)罚站、剥夺睡眠时间、吃的是鸡饲料

屋顶整个棚上都吊着一层塑料布,象水帘洞一样,水不停地往下滴,天天滴答滴答地响。个子高的人端个盆,在塑料布捅个窟窿接一盆水,然后再用胶带粘上。下次换一个地方,再捅个窟窿接水,再粘上。每晚睡前接一次水。不但住的条件相当差,吃的更差。我们吃的苞米面袋子上,写着“鸡饲料”。用它做出的窝窝头,吃起来非常牙碜,碾碎后用水泡里面有沙子,碎贝壳。

后来,旧楼废掉建起了新楼。一个监舍里住着三十多人,床之间加横板当铺位,挤得满满的。在集训队因为所有法轮功学员都不背监规和报告词,我们每天被集体罚站,半夜十二点之前不让睡觉。早晨四点就起床到教室坐着。

(二)做奴工、被监视、不准接见、打电话、禁止去超市购物

一个月后,我被劫持到五监区四队(后来因为女刑事犯怀孕了,后楼男监被分散了,被从新排序改叫三监区)当时法轮功学员之间不让说话,四个犯人轮班,每人一天看一个法轮功学员,所谓的“五联保”,睡觉铺也挨在一起,上厕所也跟着,晚上夜岗看着记录。法轮功学员不但不能说话,连笑一下打个招呼都不行,双方五联保互相指责打骂,向警察告状,扣减刑分,不得安宁,草木皆兵,空气凝结,心情压抑。而且还不让我们自己去超市,犯人拿钱卡帮买货,一些犯人算计我们的钱,钻我们善良的空子,一元两元的偷着花,胆子大的刑事犯花十元八元的,谎称划错卡了。

当时旧楼有二门,从监室,到车间或买东西接见打电话都必须经过二门,过二门时犯人必须自己背报告词:犯人某某某,犯什么罪要过二门请批准。法轮功学员不承认有罪,就不让买东西、不让接见、不让打电话。后来二门扒了,接见室也让背报告词,所以法轮功学员一直都不能接见,恶警用这件事情挑拨我们和家人的关系,骂我们无情无义,煽动家人对我们的怨。

我们被刑事犯欺负,就象犯人的犯人一样,随时听到包夹的呵斥指责谩骂,并对我们推推搡搡。她们随时就可以去恶警那里煽风点火告状,挑拨是非,恶警就开始对我们用刑。一个屋子的法轮功学员,互相不准说话,不许串换东西,刑事犯可以随意进出哪个屋。放风时,她们随意下楼,我们不行。

白天,法轮功学员跟着一起做奴工,干活做衣服,应该做的是囚服和警察服。然而,监狱为了获取暴利,联系服装厂,偷着做棉袄、乳罩、被单等。有时不分黑白高强度,超负荷工作。肇东法轮功学员于立波就累得患有腹腔结核,肺结核,后来她一直在病号监区,释放后身体一直也没好,含冤离世。

每天早五点出工,收工时间不一,晚十点一拨,十二点一拨,还有的干到一两点钟。早晚出工收工都披星戴月,看不见太阳。在我去之前有时一个星期都不能回监舍睡觉,困了就趴在机台上睡,胆子大的人钻到衣服堆里睡,被发现了就打耳光,挨骂。刑事犯干活为了减刑,法轮功学员不减刑还被强迫干。刑事犯编歌谣:吃得比猪差,起得比鸡早;干得比驴多,睡得比狗晚。

每天晚上警察点名,有时在各屋,有时整体在大走廊,报一个数蹲下一个, 都报完数了,还得说“谢谢政府”。声音小,还不行,还得重复,这是每天一遍的人格侮辱。法轮功学员还被强迫胸部戴上所谓的“名签”。

(三)电棍电、冷冻、毒打、码坐、……

各个监区法轮功学员都做过争取:不做奴工、不戴名签、不点名、不蹲、不穿囚服等。随之而来的是恶警及恶人对法轮功学员惨无人道的迫害,有的被吊一个多月,有很多被劫持进小号的,受尽了各种折磨。后来全监狱法轮功学员集体罢工,拒绝做奴工,这回成功了,法轮功学员可以不做奴工。当时被非法关押在五监区的法轮功学员肖爱玲因为此事被劫持进小号。

五监区在恶警的唆使下,由一群如狼似虎的犯人组成的打手队,她们是:刘文革、王代群、刘玉梅、李梅等五六个人。她们每天跟在点名的警察后面,有的法轮功学员拒绝蹲、拒绝点名,她们就拳打脚踢,或者抬起来再往地下摔。她们几个犯人都膀大腰圆,被恶警利用的得心应手,她们天天非常卖力地喊叫撕扯。我因拒绝蹲、拒绝报名,每天都遭受她们的折磨,和我同一监舍的所谓组长犯人张思霞也积极地伙同她们毒打我,我因拒绝佩戴名签,每次都等最后一拨收工的人,一起回监舍。

十月一日,刑事犯张思霞、李梅等人密谋迫害我,李梅把我骗入厕所,从后面冲出四五个犯人把我摁倒在地,劈头盖脸地连踢带打,大打出手。我只看见犯人单桂香、李梅、刘玉梅其余两个没来得及看清。回到监舍后我两眼充血,肿胀,脸部受伤略轻,身上极为严重,右肋疼痛难忍,不敢喘气,不能用劲,有一个月的时间我不敢翻身。

二零零三年十一月二十六日至十二月二日,被五监区迫害的法轮功学员经历了灭绝人性的迫害—“拉练”,其惨烈的程度无法用言语形容。

十一月二十六日下午,法轮功学员为了争取自己的权利,在车间中央大厅静坐,因为此前法轮功学员杨秀华被犯人王代群绑在车间厕所废机台地下,扒光衣服,只剩下乳罩短裤,她们打开门窗用穿堂风冻她。

大队长吴艳杰勾结监狱防暴大队的男恶警们迫害我们,吴艳杰命令“五联保”用尽一切办法把我们从车间的四楼弄到楼下,她们架着、拽着、拖着、撕扯着把我们弄下去,有的法轮功学员被踹得从楼梯上滚下。我被拽下五楼,刚一出门,防暴大队恶警王亮(身高一米八十多)堵在正门口,知道我是法轮功学员后,就象恶魔一样,毫无人性地大打出手,我当时被打得眼冒金星,眼前一片漆黑。然后他又去打别人,我和一法轮功学员坐在门口不动,被王代群和几个犯人硬架到队伍中,把我们带到女监后楼,在两个墙之间,那里寒冷阴凉。

过程中,防暴大队的恶警王亮、杨子峰在旁边监督打骂。法轮功学员费连芝六十多岁,个子很小,因走路慢,被王亮一脚踹倒在雪地上,他还要踹,我大喊:“不许打人”。他骂骂咧咧奔我来了,我厉声说:“你没看到她那么大岁数吗,你也打?”他没再理我,又冲后面的法轮功学员张春杰去了,我又大喊:“不许打人,她有心脏病。”他没再动。眼睁睁地看着他们一会儿毒打这个法轮功学员,一会儿毒打那个法轮功学员,我真想大哭,我怎么才能制止这场迫害呢?!

酷刑演示:恶警毒打法轮功学员 |

我们被他们带到了监舍后楼冷寒阴凉没有人去的地方。每个恶警、犯人手里都拎着竹棍,有的拎着两个。我看见狱政科科长杨丽彬,我对她说:”我要跟你谈谈”,她说没时间一会谈。我对警察说要求见大队长吴艳杰谈,大队长不在。我和警察程秀燕谈话,法轮功学员刘桂华和副队长陶淑萍谈话,但陶淑萍很不讲理,没有得到一个合理的答复,所以大家一直冻到下午四点多,直到警察下班才被带回监舍。我们被强迫在一楼走廊码坐在小板凳上。晚上恶警孙丽松、邱燕值班,她们把法轮功学员李萍、刘桂华、闫淑芬单独弄到外面让犯人抽鞋底,用竹条抽手,冻她们。

二十九日早晨,我们整体开始背法轮功书籍里的《论语》,抵制他们对这几个法轮功学员的迫害。大铁门打开,恶警杨子峰象疯了似的冲进来,后面跟了一帮男女警察,我们住在同一侧的法轮功学员互相挎着胳膊,紧紧连在一起,一起退到走廊尽头的窗户前,大声齐喊:“法正乾坤,邪恶全灭,法正天地,现世现报。”杨子峰手拿一尺长类似胶皮管的东西,冲着我们一顿乱抽乱踢,胶皮管被法轮功学员刘桂华夺下后,从窗户扔了出去。他们就使劲往外拽我们,我们一边大喊一边互相拽着。李平被杨子峰拼命拽了出去,一顿暴打,打倒后一顿乱踢、乱踹,踢得直轱辘;黄丽萍也被拽出去,打倒在地上,当时她心脏病犯了,昏迷过去。

我们被打散后,他们又冲向另一侧监道,杨子峰用我们坐的塑料小凳穷凶极恶地毒打法轮功学员,老年法轮功学员马爱乔为了保护年轻法轮功学员,奋不顾身地趴在大家身上,用身体护住大家杨子峰用塑料凳拼命地在她脑袋上抡一下、一下、一下……,发疯一般,鲜血从马爱乔头上流下,淌到身下法轮功学员褚力、胡秀燕等人身上。

防暴大队一女警察从后面抱住杨子峰的腰大喊大叫半天,才把他拽住,停下。后来马爱乔被关进小号,单独被铐在地环上昏迷了四天四夜没人管。据她自己说,从小号回来,已经愈合的大小伤口三十多处,深一点的重一点的大疤痕有七八处,还有几处缝针了。而且是她自己拿的医疗费。我去找我的小凳,刑事犯小声说恶警用来打法轮功学员的小凳碎了十一个,我的凳子是其中一个。

惨无人道的迫害愈演愈烈,我们每天早上五点多被强迫拉出去挨冻,帽子、脖套、手套全都被扒扔掉。恶警杨子峰邪气高涨,让大家站得直直的,手贴裤缝手指直直的,谁不是直的,他就踢。他还把大家的袖子都挽到胳膊以上。他把法轮功学员许仙萍的手踢得直流血,还不让动,动,就一遍一遍继续踢,最后那个血结成了三个血的冰溜子,中间的长一些,致使许仙萍的小手指第一节弯曲了残疾了。法轮功学员杜桂杰替别的法轮功学员说话,棉袄被当场扒下。那几天正值北方最寒冷的时候,迫害我们的刑事犯人都穿两层棉袄,恶警也是棉袄加棉大衣,还冻得直哆嗦。

中共酷刑:冷冻 |

我们白天只让上一次厕所,罚站时间久了,腿直直的都不会拐弯,象棍子一样。吃饭不让进屋吃,在外面吃,刑事犯用塑料袋装一袋米饭,其余什么都没有,谁愿意吃就抓几口。张春杰的一个“五联保”,同情善良的法轮功学员,偷偷把她自己吃剩的鱼塞到了米饭里,不幸被发现了,当场被吴艳杰扇了嘴巴子,并扣了减刑分。致使所有的刑事犯人不敢看我们,不敢和我们打招呼,一刑事犯和我们点头笑一笑,就被吴艳杰叫到办公室打了两个嘴巴子,一顿大骂,给刑事犯开会,不准任何人理我们法轮功学员,帮助我们,否则受罚。

后几天,我们每个人只给半个馒头吃,还是站在外面吃,晚上四点从后楼回来。然后在前楼房子与墙中间站到晚上十点,才让进入走廊,我们被强迫蹲着,不给凳子坐,我们就坐在一楼瓷砖地上,半夜两点才让睡觉。我记得双城法轮功学员王文荣不配合邪恶,被单独带到最阴冷的墙头处罚,一会让她蹲一会让她站的,折腾了她一天。恶警陶淑萍指使犯人王代群把我和吕迎春等法轮功学员的头发剪得很短。

十一月三十日早晨,她们叫我出去站队我不动,我正告她们:我不会配合你们对我的迫害,这是违法的。她们转告了大队长吴艳杰,吴艳杰命令她们把我拖出去,我被刘文革和刘玉梅拖着衣服的两肩往外捞,吴艳杰用小电棍戳我的脸,啪啪电棍直闪我没任何感觉。后来她们继续往外拖我,因拽的是我的衣服,衣服领子勒着我的脖子,我感到呼吸困难,似乎马上要窒息,但我没有反抗,我想如果我自己死了,法轮功学员也许就不会再受此迫害了,我平静的等待着死亡的一刻,毫不畏惧。

吴艳杰突然看到了我的表情状态,大骂她们两个人:废才,那不马上拖死了吗,笨蛋,拖胳膊。由于我拒绝挨冻站着,她们把我单独带到最冷的墙角,受罚。恶警陶淑萍命令我蹲下,我不蹲,她命令王代群踢我腿弯,我就势就坐下。她命令把我弄起来,再踢我腿弯,让我蹲,我再就势坐下。我拒绝蹲着,我被提起来就站着,踢一下我就坐,王代群拽上拽下的折腾很长时间。陶淑萍命令王代群用绳子把我的胳膊在背后绑起来,并用黄胶带把我嘴缠一圈。最后她们也折腾累了,陶淑萍说让她坐下吧,命令我把腿伸直,我立刻蜷起我的双腿,她踩下去,松开后我在蜷起腿来,她再踩我再蜷腿。她气急败坏地死命地踢我好几脚,没招了她说不理我了,就悻悻地自己走了。那天下着小雪,我一直坐在雪地上。

中共酷刑示意图:背后绑手 |

然后陶淑萍把所谓的包组警察孙丽松找来制我,她手提竹棍,孙丽松训斥了我一顿,她让犯人搬了一把椅子,自己坐在椅子上,把两脚踩在我的大腿上,使我的上身不能平衡只得往后仰,很吃力,她看我很痛苦,就用竹棍支着我的肩往后推,我支撑着不躺下,她就说一些难听的话。我义正词严地指出她不符合身份的表现,她愣了一下收敛一些,我费力撑了好一会,最后还是被她推倒了。她的脚还一直踩在我的腿上,她说这样她的脚不冷,我在地上整整坐了一天。晚上又回到一楼走廊,坐到两点。

中共黑狱体罚:码坐 |

恶警陶淑萍出坏招,把我本来已经剪了很短的头发,又唆使犯人王玉波再剪一遍,让她们给我剪怪头。王玉波把我的头发刘海齐刷刷的剪掉并按照这样的长度剪了一圈,脑袋后面又乱剪几剪子。犯人李梅也参与补剪几剪子。(后来谁见了我都喊我西瓜太郎,说象个盖子扣在头顶上,后面头发有一道没一道的。)

李梅用竹棍用力抽我的手,因手绑在身后,她使劲先抽打我的手心,然后再翻过来抽打我的手背,看我没反应,她还不过瘾嘴里还说,我把你的手指头一个一个抽,手指肚抽完,又翻过来一个一个的抽手指后面。晚上,到上铺的床位上睡觉,手握不住床两边扶手,手肿得失了形,手前后肿胀得钻心地痛,手指肚胀得也不能弯曲,手指甲盖全碎了。第二天中午吃饭的时候,手都拿不了筷子,看着两手怪怪得不能弯曲,我试着伸直,两手忽然一动一股剧痛从手传导到心脏,心脏在那一刻痉挛般地痛,我痛得一下蹲在地上,抱住胸口半天才缓过来,我体验到十指连心,真实不虚啊。

我被迫在后院连坐了两三天。后来,恶警对他们卑劣的行径不再掩盖了,我们被从后院直接拉到前院继续遭受摧残。“拉练”经历了一个星期才结束,可我实实在在地感觉是一个月了。

十二月五日,孙丽松命令犯人把我和赵亚伦的棉袄扒下来,继续冻我们。犯人刘文革象蛇蝎一样狠毒,她在警察不在时,假意跟法轮功学员套近乎,恶警一露头还没等发任何命令,她就开始骂、踢法轮功学员。一次,我坐在地上没注意,警察从屋里一出来,刘文革一脚猛地就踢在我的左侧乳房下面。我当时倒吸一口气,痛得我半天不能动,没敢喘气,直到一个多月我才敢喘气翻身。

她们用暴力恐惧想让我们屈服,没想到他们自己和犯人先受不了了,好几个犯人都发烧打点滴。刘文革站在监栏门前,象招了魔似的说“不想活了要自杀”。他们本打算让我们继续做奴工,后来就不了了之。警察和犯人都受到了很大的冲击,这一点,从一个“五联保”身上就可以看得出来,她原来相当固执,总强迫我干这干那。“拉练”之后她说:‘政府’都管不了你们,我哪还能管你们哪。另一联保当着全组人说:我不了解你们师父,但他有这么多能为他出生入死的弟子,我佩服他;共产党党员谁能做到?都拉出来,都是叛徒。

二零零九年五月九日,我走出魔窟。

四、迫害初期进京上访遭绑架,非法关押,勒索钱财

迫害开始后,为了向国家政府给法轮功说句公道话,二零零零年三月十八日,我和两个女法轮功学员搭伴踏上去往北京的火车。到了山海关,车上的乘警查身份证,堵截上访的法轮功学员,同去的一法轮功学员被强行带下车。我和另一法轮功学员还有她七岁的儿子,顺利到达北京。

三月十九日在天安门广场,我们三人围成一圈炼法轮功第二套功法,被广场上的巡逻兵劫持到依维柯上,车上装满了十多人后,我们被劫持到北京前门派出所。当天大庆驻京办事处的人把我们劫持到宾馆,然后他们把在山海关被劫持的那位法轮功学员也带到了这里。

而后,我们三人各自的单位、居住地的派出所都来了,他们一行有十多人,他们借此机会在北京玩了两天。白天由驻京办事处的人看着我们,晚上他们全都睡在床上,我们却睡在地毯上。几天后,我们被劫持回各自居住地的派出所,我被火炬派出所指导员劫持到火炬派出所。火炬派出所开了半个月的拘留票子,我绑架到萨尔图区拘留所,非法关押了二十天后,被家人要回,拘留所向家人勒索了伙食费。

二零零零年四月二十九日,我独自一人去北京,想赶在五月一日,能遇到更多的法轮功学员,一同来证实法轮大法是受冤枉的,是清白的。当天人特别多,我被淹没在人流中。由于上次来京看见一法轮功学员手举横幅大喊“法轮大法好”,心里非常震撼,自己也想举横幅,但当时苦于不知怎样才能做横幅。我于是买票登上了天安门城楼,就在那等着,心想一旦有法轮功学员举横幅,我也跟在一起。我待的时间长,被注意了,城楼上站岗的军人把我劫持到城楼下,随即被劫持进依维柯车上,绑架到前门派出所。

之后我原单位大庆毛毯厂基建队的队长王立田、副队长刘孟举,还有一位不是本单位的女士和火炬派出所片警,他们用三千元贿赂北京警察,把我进京的记录抹掉。(注:那时邪党搞株连政策,各省市如发现有法轮功学员进京上访,领导会受处理,所以各省市都花钱贿赂北京的警察,抹去进京的法轮功学员名单。)他们在北京玩了两天,才回大庆。直到我单位买断时,我才知道第一次进京时,他们旅游的一切花费都强制我们三个法轮功学员承担,我摊上了三千六百元,第二次费用队长(他是带队的)签字扣了我三千四百元,买断时没有任何票据直接扣下。

这次我被非法拘留十五天,期满后又被加两个月,又期满后又被加两个月,不写“保证书”不放。拘留所里,有的法轮功学员被非法关押七、八个月还没放的。

二零零零年六月十八日,在大庆铁人广场法轮功学员集体户外炼功,有一百多名法轮功学员被非法抓捕。人太多,各区的看守所关不下,就分流到各县偏远地区。由于大量法轮功学员被绑架进看守所,不到十平米的牢房被关押了三十多人,大房间被关押的更多。大板铺上、地下都得一颠一倒的睡觉。

那年夏天异常闷热,空气稀薄,牢房没有空间活动。每天吃的是所谓的大头菜汤,实际就是咸盐水,有时做的高粱米饭没蒸熟。一次中午停电,水刚热高粱米一点都没熟,就给大家开饭了。所以很多法轮功学员身体出现不同的病状,心脏,血压等不正常,张铁燕就是在这样恶劣的环境下,突然离世。我因为身体异常才被放回家。

我没能想到,我能活着回来!

English Version: http://en.minghui.org/html/articles/2013/7/21/141160.html