原宁夏人事厅廉洁干部栾凝遭受的迫害

他在修炼法轮功之前购买住房时,单位给补助了三万元钱,修炼后他觉得这三万元钱不是自己劳动所得,就把钱退还给了单位。单位领导和同事从他身上看到了修炼法轮功后所发生的巨大变化,都很认可法轮功,一些同事相继走入修炼。

然而,就是这样一个好干部,在中共九九年迫害法轮功后却屡遭迫害,多次被绑架、关押、抄家、被单位开除,两次被反复判刑,遭受了七年冤狱迫害,遭受种种酷刑折磨。第二次被关押期间他母亲含冤离世,没有见上最后一面……

下面是他简述十几年来遭受迫害的经历。

我叫栾凝,男,今年五十四岁,大学文化,原来在宁夏劳动人事厅工作。我自幼体质不好,两次得过肝病,特别是在上大学期间因患肝炎而休学一年。当时正是上世纪八十年代初全国气功热流行之际,我便怀着极大的兴趣开始寻找、练气功,断断续续练了十多年,祛病健身也取得了一些效果,但觉得功效提高不上去了。同时,自己从记事起经历了“文革”和“改革开放”,一方面社会的乱象给我带来了许多对社会、对人生认识的困惑,促使自己一直在哲学等领域里寻找“真谛”,而又不得其解;另一方面自己也在社会的洪流中随波逐流,在名利场中追逐、挣扎,争争斗斗,为此而乐而忧,到后来心灰意冷、心里感到又累又失落。

一九九六年一月经他人介绍,我参加了李洪志师父讲法录像九天学习班,当时自己是带着“听听理论”等常人的思想去的,只是觉得这个功法很好,与自己以前接触众多气功太不一样。不久我得到了《法轮功》和《转法轮》,认真通读之后,从内心深处一下子产生一种“原来是这样!”恍然大悟的感觉,随即走入大法修炼。修炼的初期,自己就体验了无病一身轻的感觉,几种慢性病不翼而飞,自此至今十七年再没有吃过一粒药。

随着修炼,不断同化“真善忍”特性,思想境界、道德标准得到了升华,逐渐放淡了好名争利、勾心斗角等执着心,真正明白了该怎样做人。一九九七年一月,我自愿提出去条件艰苦的南部山区同心县参加扶贫工作,期间坚持与村民一同吃住和劳动,为当地农民抗旱开挖水窖和改善教学条件等方面做了一些工作,当地村民曾感叹道:多少年都没有遇到像你这样的干部了。当年我被评为自治区扶贫先进工作者,并被任命为教育中心副主任(副处级),次年又被评为劳动人事厅先进工作者。在修炼之前自己购买住房时,单位曾给补助了三万元钱(整个房款为五万余元),修炼后觉得这笔钱不是自己劳动所得,就把钱归还了单位。单位领导和同事们都从我身上看到了修炼大法后所发生的巨大变化,一些同事也相继走入修炼。

一九九九年“七•二零”中共开始迫害法轮功,我先后三次被非法抓捕、四次被非法抄家、一次被绑架到洗脑班拘禁、被单位开除。三次被非法抓捕后其中两次被判刑,一次三年、一次四年。我多次遭受迫害给家人带来巨大的心灵伤害,在我第二次被绑架审判后的第三天,我母亲罗灿华(也是法轮功修炼者)承受不了压力含冤离世。

一、无辜被骚扰、绑架至看守所

一九九九年“四•二五”之后,银川市公安局政保处李存、张安忠、马某等人多次找到我,一方面声称我们集体炼功、学法交流是“非法集会”,政府很快会作为“×教”打击的;另一方面暗示我与他们合作并可以为我提供“经费”,被我拒绝了。

一九九九年七月二十日早晨,李存等人把我从单位办公室抓到市公安局,问我从什么时候开始炼法轮功等几个问题,然后便和一帮警察分别搜查了我的办公室和家,将所有的大法书及有关的图片、音像资料等全部抄走,对我进行“监视居住”,将我关在一个招待所里,由李存领着两个警察看守。他们让我交代法轮功“非法聚会”的事,我就给他们讲修炼法轮功身心受益的体会,并写了一篇《我修炼法轮功没有错》交给他们。

二十二日下午,他们让我看中共污蔑法轮功的电视节目,我当即表示政府这样做是错的,法轮功没有违法,我的观点也不会改变。据说李顺桃(当时的宁夏公安厅长)和韩胜利(当时的银川市公安局长)看了我写的文章后,决定将我刑事拘留,次日我便被关进银川市看守所。十几天后我被“取保候审”放回家。此后劳动人事厅的几位领导走马灯似的找我谈话,或者集体开会给我施加压力,要我放弃修炼,未修炼的家人也采取各种办法阻挠我。我结合自己的切身体会,反复的给他们讲法轮功于国于民有百利而无一害,但是单位的领导、同事以及亲友受中共邪党的宣传蒙蔽,根本听不进去我说的。

看到大家受中共政府强权的胁迫和谎言毒害,我决定去北京上访,为大法讨回公道。

二、合法上访被绑架关押、酷刑逼供

一九九九年九月十九日,我与十几位宁夏到北京上访的同修在北京朝阳区租住的民房里,被人诬告遭朝阳区洼里派出所的警察绑架、拘留。二十三日,我们被银川市公安局李存、张安忠等人从北京转到银川看守所。李存、张安忠等几次非法审问我,我不配合他们,几天后李存将我从看守所押到当时的银川郊区公安分局审问。李存伙同新城公安分局几个警察轮番的对我扇耳光、或用脚踢、用拳打逼供,让我说出赴京上访的细节,我还是不说,李存便叫人拿来手铐将我的双手举起来铐在暖气管上(见演示图一),

演示图一 |

大约四、五个小时后我满头直冒冷汗、接近昏迷,李存才叫人将手铐打开,把我放下来。当时我两臂剧痛,两手冰凉、僵硬麻木已完全没有知觉。此后几个月当中,我的两个大拇指一直是麻木的。

我被非法关押在看守所的五个多月时间里,被强迫做奴工“撕胶”,就是从废旧橡胶轮胎里把尼龙线绳撕扯出来,每天干活都超过十个小时,有时候干到深夜甚至通宵,完不成分配的任务就不许睡觉。

二零零零年一月三十一日原银川新城区法院非法对我进行庭审,其中:我担任银川法轮功辅导站的义务辅导员、我上书宁夏党、政及公安部门反映隆德县公安人员无故骚扰炼功点情况一事、还有进京上访都被算成“罪”,我被诬判三年,非法关押至银川监狱。

三、在银川监狱遭受的残酷迫害

二零零零年三月我被关押至银川监狱,先后被强迫做过建筑、农田、灶房伙夫以及剪切活性炭等奴工。二零零一年初,中共“殃视”上演诬蔑法轮功的“自焚”闹剧之后,宁夏政法委、“六一零”指使、操控宁夏司法厅、监狱管理局加大力度迫害法轮功学员。六月,银川监狱狱政科科长魏明(已遭恶报被判刑)、警察赵少军,以我和法轮功学员王玉柱藏有大法资料为名,将我们关进禁闭室。

禁闭室只有两平米,闷热异常,仅有的物品是:地上放着一块破床板,一个塑料桶用作大、小便用。每天只给一个馒头(约一百克)、两小杯水,不许洗漱。这点食物和水的数量不至于将我们饿死。赵少军还用电警棍对王玉柱实施电刑。

七天后我和王玉柱就被转到位于银川机场附近的河东监区(机砖大队)。当时全宁夏被非法判刑的法轮功学员有七人,除我和王玉柱外,还有王德生(中宁电厂职工)、徐力生(灵武县)、路向东(同心县民办企业家)、李志宁、姜涛(永宁县教师)被分别关押在其它监狱,此后他们相继被集中到河东监区进行迫害。宁夏“六一零”和司法厅头目经常到河东监区进行“指导”,宁夏监狱局教育处处长李伟专门住在河东监区亲自“督战”。银川监狱专管迫害法轮功的助理调研员彭建欣(后来遭恶报,因受贿罪被判刑)、河东监区的警察李永欣(监区教导员,现为银川监狱狱政科长)、张强军(二中队队长)、岳怀宁(一中队指导员)、马铁军(二中队指导员)等人在中共“六一零”层层的威逼利诱下,以“增加减刑分”、给予“奖励”等手段诱惑,唆使、纵容犯人参与对法轮功学员的迫害。

开始我被迫做的奴工是从制砖坯车间往出运送砖坯,每天劳动十个小时以上,拉着架子车累计要跑数十公里的路,他们想以这种强体力奴工的形式来迫使我们妥协。后来他们看我们不“转化”,便加大劳动强度、延长劳动时间。我们都被强制集中到砖窑里干出窑(将烧好砖运到窑外)或装窑(将砖坯运入窑内)的活。狱警规定其他犯人到砖窑干活可以有一个月的“适应期”,在“适应期”内,不定劳动量;而对法轮功学员却要求一去就完成和熟练犯人一样的劳动量,如果完不成便对我们进行“惩罚”。其实只不过为他们对法轮功学员实施酷刑、强制“转化”制造借口。每天晚上狱警亲自或者授意、指使一些犯人对我们进行“惩罚”,常见的几种有:几个犯人摁一个法轮功学员“顶墙”(图二)“弓腰”( 图三)“扎绳子”(图四)。

演示图二 |  演示图三 |

|  |

演示图五 |  演示图六 |

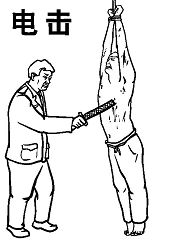

在此期间路向东、王玉柱、王德生、李志宁还曾被施以吊刑和电击刑(图五、图六)。酷刑折磨从晚上八点一直持续到午夜十二点,用过刑之后,他们不让我们休息,还强迫写所谓的思想汇报。每天中午警察还要进行所谓的“谈话教育”,或者强迫观看诬蔑法轮功的电视录像。

出窑和装窑是高温、高粉尘和高劳动强度的劳役,除非刮大风下大雨,否则没有休息日,所有干奴工者面临着许多危险,且几乎没有什么劳动防护措施,常常发生安全事故。烧好的砖温度都在一二百度,窑里的温度高达五、六十度使人透不过气来,在里面呆一两分钟就会汗流浃背。我被强迫做出窑的活,几天下来手上打满血泡;甲沟全部裂开;腿上、身上不断的被砖块砸伤、划伤、烧伤、烫伤。

没干多长时间,我的两只手都变形了,十个手指不能伸直,指关节、腕关节、肘关节钻心的痛,晚上睡觉常常被疼醒。一次下完雨,我从窑里拉了一车砖出来,脚下一滑跪倒在地、车往前倾,一车砖(几千斤)就倾倒在我的身上,我的脚被压在车把下面。在场劳动的犯人看到后赶快跑过来将砖刨开把我拉出来,才避免脚被压断。脚踝当时就肿的和面包一样,几个犯人找到狱警伍美辉请求让我休息,却被教导员李永欣等拒绝,我继续被强迫出工。

一天中午,在监区午休时,我去上厕所,狱警指定管我的“包夹”嫌麻烦没有跟随,有个犯人马上以“脱离互监”为名向狱警李永欣诬告我。我从厕所出来后便被犯人头目拉去“顶墙”。李永欣得知消息到监区后二话不说,上来便扇我耳光,然后给我“扎绳子”。晚上收工后,他又命张强军给我“扎绳子”,并召集全体犯人对我进行大会“批斗”。两个人将我摁着(我仍被“扎绳子”)示众,管我的五六个“包夹”也被叫出来罚站,李永欣大肆的诬蔑法轮功,并指使犯人宣读诬蔑法轮功的文章、呼喊口号。这种“文革”式的制造仇恨、挑动群众斗群众的运动,仿佛使人又回到了三十多年前那场浩劫的红色恐怖之中。

在河东监区期间,所有法轮功学员与亲友之间接见探视的权利都被剥夺了,甚至不让家人给我们送生活必需品。狱警李永欣还多次给犯人开会规定:不许其他犯人在劳役中、生活上给予我们任何帮助。一名犯人因暗暗地给予法轮功学员生活上的帮助,被狱警发现后遭到批斗,并被扣了减刑分。

二零零二年九月,我坐冤狱期满回家后得知:原单位在我出狱前几天匆匆将我开除公职。之所以没有在我被判刑之初就开除,也是受“六一零”操控,企图以此引诱、胁迫我配合他们迫害其他的法轮功学员。在我出狱前单位看我仍然坚持信仰,也不愿承担风险与压力,就将我开除了。

四、无辜被骚扰 绑架至洗脑班

我从银川监狱回家后,宁夏和银川市两级“六一零”长期雇佣人员对我进行监视,对我的亲属进行骚扰。张安忠等人甚至尾随着我到兰州,对我妻子的哥哥、姐姐的家庭、单位进行电话骚扰,人为制造恐怖气氛。

当年十一月初,银川西夏区公安分局和朔方路派出所的十多个警察,在所长董某的带领下突然闯入我家,将我强行绑架到宁夏消防总队院内的洗脑班,非法拘禁了两个多月。

洗脑班设在四楼,走廊及每个房间的窗户都安装了铁栅栏,走廊有保安把守,每个学员都被安排一名“陪教”进行监视,平时就被监禁在房间里,不让家人来探视。当时被拘禁的法轮功学员有:李芝湘(石嘴山)、姚爽(银川)、何芳(中卫)、金某某(银川)、李某某(石嘴山)等十余人。洗脑班纠集了原银川警察学校的王满;吴忠监狱的狱警郭戬(迫害法轮功学员马智武的恶人);宁夏女子劳教所的阎宁(女),银川市公安局的王颖以及河北石家庄劳教所的警察和两名犹大等人。宁夏“六一零”头目姚迎利坐镇亲自指挥,采用伪善欺骗、威胁恐吓、强词夺理、胡搅蛮缠、窃听离间等流氓手法,逐个的对学员进行长时间的围攻,反复逼看诬蔑法轮功的录像、书籍,由所谓的“专家”、“教员”进行谎言宣讲和灌输,实施精神迫害。这期间宁夏“六一零”还强行勒索了我原单位“学费”一万元。

后来,我到一家广告公司打工。二零零五年三月二十五日,宁夏永宁县公安局一伙恶警在公安厅和银川市局的授意指挥下,到我打工的广告公司企图绑架我,我走脱后,警察非法搜查了广告公司和我家,强行掠走了公司的小轿车,广告公司多次交涉要求归还,他们置若罔闻,且肆意盗用了数十天后才归还。车辆要回时多处已被损坏,造成损失近千元。我也因此而失去了这份工作,并且被迫流离失所。后来在自己和家人与公安交涉后,他们才放弃了绑架的图谋。

五、再次被绑架判刑四年

二零零八年九月十九日早晨,我刚刚走出家门,以公安厅骆健为首的一伙便衣警察未出示任何证件就将我按倒在地,强行从我的身上抢走钥匙冲进我家中,抄走了电脑、打印机及大法书和真相资料等,我被绑架后关押到了银川市看守所。

事后才得知,是宁夏“六一零”、公安厅操控、策划了此次群体迫害事件。当天银川市公安局及兴庆区、金凤区、西夏区三个分局同时行动,绑架了和我共同经营家政保洁公司的法轮功学员卢伯华(原系宁夏武警部队指导员,张万年曾亲自下令将其非法劳教三年)、我的朋友樊某某、我们公司的三名员工。为了给我和卢伯华罗织罪名、“搜集证据”,公安人员对其他几人进行逼供,并分别非法刑事拘留了二三十天、将卢伯华非法劳教一年半。这种“先抓人,再编造证据”、甚至不惜非法拘禁无辜胁迫逼供的执法违法、执法犯法的流氓手段,是中共迫害法轮功学员与其他民众最常用的手法。

二零零九年二月二十四日,银川西夏区法院非法对我进行开庭,法官李节利惧怕我当庭讲真相,一直阻挠我,不让我辩护,我在做最后陈述时,刚讲了几句话,李节利便命警察强行将我架出法庭。我被非法开庭后的第三天,我母亲罗灿华(也是法轮功学员)含冤离世。我家人与公、检、法多方交涉,想让我与母亲见最后一面,遭到拒绝。我母亲因我遭迫害承受不住压力去世,我这个当儿子的没有为母亲送终,是我此生最大的遗憾。

此次遭迫害回家后我才得知,就在银川市西夏区法院非法对我进行审判的当天,宁夏“六一零”恶人调集了大批武警,将西夏区的主要道路戒严;法院周围被公安和武警包围;“六一零”还操控各市县的公安人员、居委会、办事处的恶人对所有法轮功学员监视、跟踪、骚扰、恐吓,有的法轮功学员被堵在家中不许出门;银川市西夏区国保大队的警察在一个住宅小区设置了监控器暗中监视,后来他们强行到一户人家撬锁将六名法轮功学员绑架,非法拘禁至当日晚间才让回家。据悉此次绑架迫害行动是由宁夏银川市公安局副局长杨建军具体指挥的,参与绑架的有金凤区国保大队的王建国、谢金良、戴春华、陈少华,西夏区国保大队的陈建华、宫仲宁等。

开庭大约三个月后我被西夏区法院诬判四年,上诉后,银川市中院没开庭维持原判,我随后被投入宁夏石嘴山监狱。

六、在宁夏石嘴山监狱所遭受的迫害

二零零九年七月,我被押送至石嘴山监狱入监队,刚到监区,在狱警熊双平、贲黎平指使下,几个犯人将我的外衣扒下来,强行给我穿上囚服,并把我的其它衣物全部收走,把我关进一个隔离间,与患有艾滋病、肺结核和皮肤病的五名传染犯人关在一起。

几天后我被转到五监区。副监狱长刘瑞宁和当时的监区长陈乾龙(现为银川监狱副监狱长)指挥着由副监区长朱健、警察郑伟和马立强三人组成的所谓“攻坚小组”来对我进行洗脑迫害,监狱教育科的李玉梅(女)经常给对“攻坚小组”的人进行所谓的“监督指导”。

监狱为了“转化”我,专门在监区教学楼的二楼腾出一间二十多平米的小教室,房间的所有窗户玻璃用深色油漆涂过并且用窗帘遮掩,房门紧闭,外面走廊还装上栅栏门,任何其他的警察与犯人都不许靠近。房间中间地上画了一个一米见方的框框,里面摆了个小的塑料凳子,我被强迫保持一个姿势,每天从早上六点坐到至晚上十二点,(演示图七),除了上厕所,不许离开凳子。

演示图七 |

警察安排了死缓罪犯赵亚龙(二零一一年刑满释放后数月因贩毒再次被捕)、吸毒盗窃犯李亮(二零一一年暴死狱中)等六名“包夹”犯人轮流看守我。

刚开始几个“包夹”对我还比较客气,随着狱警给他们一次次的开会、训话、施加压力,渐渐就变的凶狠、恶毒起来了,用各种损招来折磨我,用恶毒的语言进行挑衅、谩骂、侮辱和百般刁难等等;经常动手殴打、用自制的小弹弓往我脸上打;后来他们将塑料凳子换成用三块木头钉的小凳子,只有八厘米高、五厘米宽;再后来他们干脆把这个小凳子放倒逼我坐上去,几天下来我的屁股就溃烂了;有一次,他们用绳子将我手脚捆起来,双手抱着蜷曲的双腿,再用一根棒子从弯曲的膝盖下穿过去,将棒子两端担在桌子上,我整个人就头朝下悬空了(图八)。

演示图八 |

由于血液不流通,全身胀、麻、痛,异常难受。几十分钟后,他们将我放下来解开绳子,然后再重复把我捆起来悬空倒吊几十分钟,这样反复折磨,非常痛苦。狱警和赵亚龙等人对我的折磨是预谋好的,折磨我之前,先做手脚让监控摄像机提前“出毛病”或“停电”。这样折磨我多次后,看我不“转化”,这些恶人就将师父的名字写在纸上放在小凳子前面逼我用脚踩!我不踩他们就几个人按住我的腿、脚往上踩。恶人们的这种迫害伎俩真是不择手段、邪恶至极了!

他们用各种办法折磨我一个多月以后,我不“转化”,他们又强行延长我“坐小凳子”的时间:偷偷地将钟表拨慢,从而减少我的睡眠时间,从原来每天六个小时减到四个小时、甚至两个小时。白天,这些“包夹”对我盯的更紧,只要我稍一眨眼他们就拳打脚踢,或用各种东西往脸上、眼睛上打,不让我闭眼打盹。每天晚上,郑伟和马立强还轮番上阵的对我进行所谓的教育、谈话。在我被强迫“坐小凳子”的同时,连天昼夜的播放诬蔑法轮功的录像让我看,再后来“包夹”干脆就轮番监视迫害我整夜整夜不许睡觉,我时常感到精神恍惚、意识模糊,他们趁机想方设法、软硬兼施的编造各种谎言对我进行欺骗。最终,自己承受不住这种邪恶的迫害,违心的接受了所谓的“转化”,给自己的修炼抹了黑,无形之中助长了邪恶的气焰。这也是自己这一生中最为之痛心疾首的一件事。

石嘴山监狱的这一套迫害手法是由中共司法部、宁夏监狱管理局从北京前进监狱(残酷迫害法轮功学员李昌、纪烈武、王治文等人的监狱)“引进”到宁夏监狱系统的。北京前进监狱曾派“专家”恶警刘光辉等到银川监狱“传授”过迫害“经验”。从二零零七年开始,宁夏各个监狱先后对被关押的二十多名法轮功学员实施了这种形式的迫害。

二零一二年九月十八日,我被非法监禁期满回家的当天,银川市公安局王世元以及兴庆区“六一零”钦丽红(女)等一伙人分乘三辆车到石嘴山监狱进行所谓“交接”,人为制造恐怖气氛。

二零一三年四月,我应聘到杭州一家公司打工,随后恶警骆健和兴庆区“六一零”钦丽红等三人,跑到杭州找到这家公司老板,名为“了解”情况,实则施加压力,对我进行监控。

七、我的亲属所遭受的迫害

(1)我母亲罗灿华所遭受的迫害。我母亲罗灿华,一九三二年出生,毕业于西安外语学院,是北方民族大学外语学院英语教师。自五十年代初开始因为“出身”问题(我外公外婆是归国华侨,在土改中被当作地主、资本家而迫害致死)遭受歧视,到文革又加上了“臭老九”的帽子挨斗受整,长期精神上遭受折磨落了一身病:心、肝、肺、肠胃、妇科都得过严重的疾病,还有习惯性腹泻、胆囊被摘除。七十年代后期开始为了治病练了许多功法,不但没解决根本问题,还招来了附体。后来又得了高血压和脑动脉硬化,一天不吃药都不行。几十年受各种疾病的折磨,性格孤僻、心情抑郁,活而无乐。

一九九六年,母亲看到我修炼法轮功后身体发生了巨大变化,也走入修炼。短短几个月后就显现出奇效来:血压正常了、三十多年的习惯性腹泻好了,就连过去因胆囊摘除不能多吃荤腥、各种交通工具坐什么晕什么,这些反应都没有了,什么都能吃、坐什么车也不晕了,甚至年近七十的人还来了例假,无病一身轻!心胸也开阔了,身心体验到了从未有过的愉悦。后来我母亲的哥哥、姐姐、妹妹等八九个亲戚相继得法走入修炼。

然而从一九九九年“七•二零”后,母亲时常受到来自单位保卫处、街道居委会、派出所人员的骚扰,她的住宅对门被公安安排人长期进行监视。

二零零二年初,宁夏“六一零”得知宁夏法轮功学员将会设立“宁夏法轮大法日”十分恐慌,预谋大范围迫害法轮功学员。二月初的一天,银川市局、新城分局、朔方路派出所的一大帮警察闯入我母亲家中。为首的恶警问我母亲:还炼不炼?母亲回答:炼!就这一个字,母亲当即被绑架非法拘留了十五天。当时银川市有四十多名法轮功学员遭到非法拘留、劳教。

二零零四年四月,我母亲在银川市火车站附近讲真相时被人诬告,遭西花园派出所警察绑架,随后警察押着我母亲到家企图抄家,我母亲一直慈悲的和警察讲真相,我和父亲坚决抵制,在场的警察不愿动手,僵持了一阵,我母亲就到卧室休息且关上了卧室的门。市局的张安忠等人得知信息后,亲自赶到我母亲家,强令警察砸坏卧室门锁、强行将我母亲绑架到新城分局,非法拘禁了两天。

在我多次被绑架关押、两次被判刑期间,我妻子及年迈的父母为了营救我,多方上书请愿、四处奔走要人,受尽公、检、法行政当局人员的白眼和冷言冷语,再我再次遭绑架迫害、非法开庭后的第三天,于二零零九年二月二十七日含冤离世。

(2)我小姨罗灿芝所遭受的迫害。我小姨罗灿芝是深圳一电器集团的退休员工,一九九七年开始修炼大法。二零零二年因去北京上访为大法讨公道被绑架,回深圳遭非法拘禁迫害后辗转来到母亲这里。二零零三年一月我被拘禁在洗脑班时,她和我母亲一起来看望我,我和她们简单的寒暄了一阵。宁夏“六一零”通过安装在房间的窃听器得知我小姨也是法轮功学员后,便下令新城分局在第二天抄了我母亲的家,将我小姨绑架到银川市看守所。非法关押了三十多天后,当时的新城分局国保大队长姜勃暗中向我父亲勒索了两千元钱,才将我小姨释放。

中共对法轮功的迫害已经持续了十四年!与中共篡权建政以来迫害国人的各种运动、事件一样,中共对法轮功的迫害、迫害也是以欺骗和谎言开路,煽动仇恨、混淆事实真相、蒙蔽、愚弄世人,用威逼利诱、胁迫纵容等流氓手段,用国人赖以生存的工作、职位等切身利益为条件,自上而下层层进行绑架和劫持,迫使人出卖自己的良知和道德准则来助纣为虐、参与迫害、放弃信仰。这是对国人道德底线的全面摧毁,其实人人也都是受害者。

从我受迫害的经历可以看出,中共对法轮功迫害手法之邪恶、残酷,完全是非法的、没有人性的。然而,这些迫害事实还只是这十四年来整个这场对法轮功迫害的小小一个侧面。之所以将这些罪恶揭露、曝光出来,目的不只是为了谴责和声讨这场迫害及迫害的参与者,更是让大家认清中共邪恶的实质和本来面目。中共自建政以来,一直都在不断的制造各种谎言,欺骗、愚弄国人;一直在用不同的手段、方式,不断的针对不同的对象、人群进行迫害,以此来维系它不合法的政权。

法轮大法是佛法,法轮功学员是修炼的人。对法轮功学员的迫害不只是对修炼人的迫害,也是对宇宙法理“真善忍”的迫害!因此,所有参与迫害的人将来所面临的就不是一般的天谴和报应,那是关系到每一个生命未来永远的大问题。所以,在这里由衷的奉劝所有参与过迫害和正在参与迫害法轮功的人,用自己的良知理性的对待法轮功学员所传递的真相,认清中共邪恶的本质,看清这场越来越维持不下去的迫害的趋势和最终结果。

中共几十年的暴政好话说尽、坏事做绝,这十四年来对法轮功的迫害,其实是在自掘坟墓。中共行将就木、垂死灭亡的局面是谁也改变不了的。迫害一旦结束,参与迫害者必将受到法律和天理的惩处。希望还在参与迫害法轮功学员的人,赶快停止迫害,快快悔悟,尽早的从中共的精神束缚中解脱出来,尽快“三退”,不做中共邪党的陪葬品,这才是我们法轮功学员所期盼的!

参与迫害的责任人:

宁夏公安厅:陈伟、骆健

宁夏监狱管理局:李伟、尹自能、梁健

银川市公安局:杨建军、李存、张安忠、王世元、王颖、王满

西夏(新城)公安分局:姜勃、崔生慧、陈建华、赵寅虎、宫仲宁、

银川监狱:李永欣、张强军、马铁军、彭建欣、魏 明

石嘴山监狱:徐 军、刘瑞宁、陈乾龙(现银川监狱)朱 健、郑 伟、马立强、李玉梅、薛 磊

犯人:赵亚龙、李 亮(后暴死狱中)

银川西夏区检察院

梅 欣 赵佩真 王 欢

宁夏西夏区法院

王海滨 李节利 王海涛 尚晓梅 于丽琴

银川中级法院

朱德蓉 关俊杰 杨兴彪 李昕阳