“马三家”罪恶岂容抵赖:多种酷刑、多人被害死……

|

辽宁省司法厅、劳教局和驻地检察机关匆忙成立所谓“调查组”,不到半个月就宣布 “调查结果”,谎称这些酷刑的描述都是法轮功学员捏造的。这个所谓的“调查”本来就是凶手调查自己,所谓的“调查结果”更是此地无银三百两的不打自招。

下面是辽宁省大连市部份女性法轮功学员在“马三家”遭受酷刑折磨的遭遇,其中多人被迫害致死,有的人遭受了近二十种酷刑折磨。

一、王云洁遭电击酷刑致乳房溃烂 不幸去世

王云洁,终年四十岁,二零零二年被非法劳教两年,在马三家劳教所(以下简称“马三家”),因遭电击酷刑及非人虐待,导致乳房溃烂,惨不忍睹,于二零零六年不幸去世。

王云洁被迫害致乳房溃烂 |

二零零二年十二月末,中共辽宁当局在马三家策划了一场为期近一个月的集中迫害,妄图强行“转化”法轮功学员(即强迫法轮功学员放弃信仰)。具体实施迫害的头目是辽宁省公安厅姓孙的副厅长,还有原本溪戒毒所所长郭铁英,实施迫害的警察有二十多人,大部份为个头粗壮的男警。期间,不分白天黑夜,法轮功学员被逐个叫出去轮番迫害。那时,马三家非法关押的法轮功学员有近千名。

法轮功学员被单独关在一个房间里,恶警使用的酷刑手段是不断升级的。第一天,王云洁被强迫站墙角,不准睡觉;第二天,王云洁被双手反铐在椅子上,到晚上头上又被扣上摩托车头盔,仍然不准睡觉,一打盹,恶警就一盆凉水泼上去,再用筷子使劲敲头盔。

接下来的迫害更为残忍,恶警用两根高压电棍同时电击王云洁的乳房数小时,致使整个乳房完全溃烂;王云洁拒不放弃信仰,恶警郭铁英等人把床单撕成布条,强行把王云洁双腿双盘上,用布条把她的手、腿全都绑上,并将头和双腿紧紧的绑在一起,成为一个球状,再用手铐将双手从背后吊铐起来,时间长达七个小时。从那以后,王云洁再不能正常的坐、直立和行走。

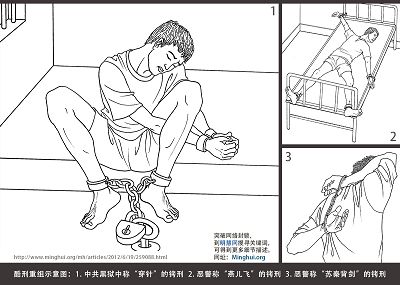

酷刑演示:捆绑 |

此外,在刚被劫持到马三家不久,正值夏季,一大队大队长王晓峰、恶警石宇强迫王云洁在晾衣场暴晒二十多天;后强行关在阴暗潮湿的厕所里,从早上四点三十分到晚上十二点多罚站、罚蹲一个多月;接着又强行关在水房、三角仓库、地下室共将近四个月,而且体罚的程度越来越重。一次,恶警石宇狠狠的一把抓住王云洁的头发,叫嚣:就你厉害呀!花岗岩脑袋!随即一脚将王云洁踹倒在地上。

长期的酷刑迫害和超强度的奴役劳动,使得王云洁的身体严重受损,恶警以为她只能活两个月,才于二零零三年十一月匆匆让家人接回家。回家后,王云洁的乳房溃烂越来越严重,二零零六年七月,王云洁不幸去世。

二、孙福娣被迫害致膀胱囊肿腹水 含冤离世

孙福娣,终年五十七岁,二零零九年被非法劳教两年。在马三家,因拒绝“转化”,恶警用酷刑迫害她:罚蹲、罚蹶、上铐、扇脸等,还用MP3放侮辱法轮功师父和法轮功的话,塞到孙福娣耳朵里,整天强迫孙福娣听。直接参与迫害孙福娣的警察有:张军、张环、张卓慧、张磊 、方叶红等。

二零一零年三月,孙福娣被迫害得膀胱囊肿腹水,马三家于二零一零年四月放她回家,孙福娣于二零一一年四月含冤离世。

孙福娣被迫害致腹水重症 |

三、主治医师戴芝娟被迫害离世

戴芝娟,终年三十九岁,原大连市妇产医院主治医师,两次被劫持到马三家,两次被迫害致生命垂危,于二零零五年十二月含冤离世。

二零零零年四月,戴芝娟被非法劳教。在马三家期间,遭到殴打、不让睡觉、强迫劳动、包夹隔离、注射不明药物等酷刑折磨,身体受到严重迫害,被折磨致生活不能自理,保外就医。

二零零二年四月,戴芝娟再次被非法劳教三年。在马三家期间,受到了非人折磨,身体、精神遭到严重摧残,难以进食,再次保外就医。

二零零五年十二月,戴芝娟含冤去世。

四、罗金薇被迫害致左眼失明

二零一二年七月六日清晨六点多钟,大连开发区在黄海路派出所江锋等五、六个警察闯民宅绑架了罗金薇、罗金薇等法轮功学员。八月二十三日,罗金薇被从大连看守所劫持到马三家三大队。

同年十月份,马三家集中强制“转化”法轮功学员,对于不放弃信仰的人一律上抻刑。法轮功学员的两只胳膊被铐在铁架子床上,两个恶警分别向两边使劲拽两只胳膊,长时间抻;然后,再把两条腿用凳子垫起来,再使劲抻两条腿,让人生不如死。许多法轮功学员被抻残废,无法行走,必须由人搀扶。在这种迫害下,半年后,罗金薇左眼被迫害失明。

直接参与迫害的恶警是:大队长张环、副大队长张磊、任红赞、于慧晶、张莉莉等。

五、宋长梅耳朵被打聋

宋长梅,辽宁大连普湾新区炮台镇法轮功学员,六月六日在讲真相中被人诬告,遭炮台镇派出所警察伙同普湾新区公安局绑架。后被劫持到马三家非法劳教一年。宋长梅绝食抵制迫害,被恶警王淑征、张宇、恶狱医陈某把耳朵打聋。

六、王岩遭灌不明药物后精神失常

王岩于二零零一年七月被劫持到马三家女二所(老所)一大队,因拒看抹黑法轮功的录像,经常绝食,经常被隔离关押和关“小号”,恶警任红赞等人对其强行灌食、灌不明药物,致使她胃部经常不适,晚上无法入睡、害怕,以致后来精神失常。

二零零二年一月搬进后建的马三家劳教所时,王岩在二大队,精神早已失常,经常要自杀。任红赞对王岩的药物迫害是清楚的,经常派人看着她。

二零零三年,已然精神失常的王岩回家后,不久就自杀了。

七、盛连英遭受马三家近二十种酷刑

盛连英,现年五十九岁,曾两次被劫持到马三家,非法关押时间累计超过四年。在马三家,盛连英经历了窒息性灌食、摧残性灌食、灌损害神经及身体的不明药物、绑死人床、上大挂、电棍电击、殴打、曝晒、冷冻等等酷刑折磨,被迫害的身体瘦弱、两腿萎缩,牙齿松动外翘。

窒息性灌食

二零零七年冬天,盛连英绝食抵制无理迫害。劳教所对其强行灌食:先用开口器将她的嘴撑开,石宇(副大队长)按住她的头,陈兵(护士)捏着她的鼻子,崔弘(队长)往开口器里灌饭。

崔弘把饭倒进开口器的时候,盛连英已经无法呼吸了,陈兵并不马上松手,看着她挣扎,直到她憋的上不来气,身体瘫软的时候才松手,这样她才能上来一口气,顺势把饭咽下去;恶警反复四、五次这样的灌食,而且一次比一次延长松手的时间,这种窒息性的灌食,把盛连英折磨的心肌缺血。

在马三家等中共的监狱、劳教所,灌食这种用于维持生命的办法,也成为了恶警折磨法轮功学员的手段。

摧残性灌食

恶警想出各种匪夷所思的方法,利用灌食来折磨盛连英。比如:灌芥末酱拌饭,饭都是绿的;灌捣烂的蒜;灌撒了干辣椒末的食物;张良给她灌脏水;恶警戴上手套,抓着粪便往她嘴里抹;张卓慧灌大酱,还说:谁咸谁知道。还有,对她超量灌食,撑的她很难受。

酷刑演示:暴力灌食(绘画) |

医用器械开口器也成为了酷刑工具,盛连英的嘴被撑裂了,口腔溃烂,恶警用芥末酱往裂口和溃烂处抹,使得伤处长期不能愈合,疼痛不已。现在她的嘴角处还有伤愈后的痕迹。

野蛮灌食用的开口器 |

有时,盛连英不做奴役劳动,恶警就不让她吃饭,反说她不吃饭,对其强行灌食,还在食物中加不明药物。

灌不明药物

一次,恶警刘勇、马吉山给盛连英上大挂,上完后就灌不明药物。马三家的胡大夫对马吉山说:这是六号,一号比这劲更大。又对盛连英说:吃了以后,你就谁都不认识了,也不认识你师父了,不认识你的家人了,精神失常了。

一次打吊瓶,刚一输液,盛连英心里就特别难受,有一种要发疯发狂的暴躁(但她意识清醒,竭尽全力抑制着),然后就上不来气了。恶警说:你怎么了?就象没气了,光倒气,不往里吸气。

恶警还在饭里下不明药物,吃完后老是昏睡,走路都没劲,浑身都颤颤。监视她的劳教人员范淑清说:盛连英真扛造。

二零零八年九月绝食,恶警将盛连英的双手、双脚都铐在死人床上,给她灌白色和红色的药片,一次十多片,一天两次二十多片。站起来后,腿都是紫的,腿发凉,神经都测不出来,用热风吹烤才能测出来。张环说:你最好别绝食,给你下药,你死都不知道怎么死的。

酷刑演示:死人床 |

酷刑“一字抻”

恶警用木板将盛连英的腿绑上,然后将双手抻直成一字形,直到抻不动为止,铐在床的上方。半小时盛连英的双手就完全黑了,恶警每半小时把她的手放下来活动活动,使其痛上加痛,然后再铐上再放下来给手活动,再铐上。

等放下来后,盛连英的大腿处被床硌出深深的洼沟,皮都贴着骨头,肉被挤到两边去了。一段时间以后,伤处成铁青的斑,好长时间也不褪,到现在,她的腿都没恢复过来。

遭打、电、铐、冻

殴打:严管的时候,恶警潘溢喜为强迫盛连英干活,踢她的软肋处,这一脚就使她上不来气儿,潘却说她是装的。她不签考核,张良用手捣她的右胸上方,盛连英回来后就吐一口血,一个多月喘气都疼。

酷刑演示:恶警毒打法轮功学员 |

电击:恶警刘勇等人用电棍电铐盛连英的手铐,电她的腋下、眼、嘴、脖子、手等处,边电边问“吃不吃饭”;盛连英被折磨的走不了路,上楼挪着走,刘勇在背后用电棍电她,电得她眼都直了,趔趄的倒在地上。

酷刑演示:电棍电击 |

因为不背三十条,刘勇给盛连英上大挂,抻她的同时用电棍电她的手关节。

冻:二零零五年十二月,恶警将盛连英等三位法轮功学员关进无暖气的二零二室,此房靠西山墙,拖布放在房间里就结冰。后来因为被恶警利用监视她们的劳教人员的脚和耳朵都被冻坏,不得已,才把法轮功学员调了房间。当时五十一岁的盛连英脚被冻出大泡。

还有一次,因为绝食,冬天把盛连英关在背阴房,十天九宿不让盖被,两手铐起来,冻她。沈阳的冬天很冷,她在里面直打冷战。

铐:二零零八年,盛连英被关在三角库房,十天十宿铐在铁梯子上,不让洗漱,两只脚肿的像面包一样,还被恶警刘勇和张卓慧用两根电棍电;零八年十月,张环把她铐在室内的床顶上,铐了十七天,上半夜不让睡觉;零八年奥运期间,恶警刘勇经常将盛连英从早上八点到晚上五点双手铐在走廊的护栏上,有时铐在不锈钢管制作的大门上,很多人上、下楼都能看到她,以此羞辱她和威胁其他的法轮功学员。

酷刑演示:铐铁栏杆 |

强按手印:零八年夏天,有个姓齐的男警,个子不太高,拿了三张印了字的纸,在她上刑后完全动不了的情况下,拿起她被铐的手在纸上按手印,说:上网上网,说你“转化”了。

扒光衣服:在被关特管队期间,恶警马吉山等人多次威胁她们,还将盛连英和其他五个法轮功学员的衣服扒光。

仅仅盛连英一人就遭受了马三家近二十种酷刑。

八、刘霞遭酷刑“抻大筋”、“上大挂”

刘霞,原大连市中山区教师进修学校科研部高级教师。二零一零年十一月,刘霞在马三家被非法关押了两年并加期五十天后,终于回家了。然而,恢复自由之身的刘霞笔下的马三家恶警的真实形象,令人震惊。以下是刘霞曝光马三家罪行的申诉材料的摘录:

遭酷刑“抻大筋”、“上大挂”

二零零八年十二月五日,我找马三家女子劳教所三大队大队长张军谈话,要求上诉,被教导员张卓慧打耳光、撕头发,张卓慧撕我头发竟从我头上撕下一块五角硬币大小的肉皮。

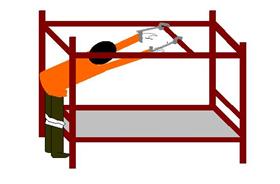

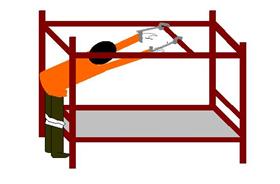

二零零九年五月二日至四日,张军、张卓慧把我叫到办公室,对我拳打脚踢。二人把我压在地上,用铐子把我两手反铐在背后,头上嘴上缠满了有毒的工业胶带,腿也给缠上,又打电话叫来男警,之后把我铐在小库房里三天两夜,和大队长张环三人一起给我上“抻大筋”(一字抻)酷刑。也就是有两个成九十度角的专用大铁架子,把我每只手各戴一副手铐,分别铐在两边铁架子的边框上,“抻大筋”时,把两边的铐子分别往外拉,拉到极限时用绳子系紧,勒得铐子都能铐进肉里,胳膊成一字型。

二零零九年五月十六日,大队长张军、张环、黄海燕对我施以“上大挂”的酷刑。张环、黄海燕把我的两手用两副手铐分铐在上床的两个长边上,然后张、黄拿两条宽约25公分的长布条从手铐的空隙中穿过去,手腕处给缠上厚布(他们知道此酷刑的厉害,怕留下他们的罪证);然后她们用自己最狠最大的力量把布条拉紧,系在上床的立棱上,累的她们气喘吁吁头上冒汗。很快我的手成全黑色没有知觉了,她们怕我的手坏死了,就给我松一下再拉紧,手又失去知觉,她们拿我没知觉的手在她们写好的“文件”上按上手印。

)> )>马三家抻刑图示(上大挂) |

遭恶警暴打致昏迷五天

二零一零年八月三日上午,因为我曝光马三家恶警恶行的日记本被马三家一大队大队长王延平、尤然二人把我叫到楼上办公室施暴,我当时体重只有八十多斤。二人对弱不禁风的我一顿拳打脚踢,打太阳穴和耳朵,撕头发,拧脸,尤然还脱下高跟皮鞋猛打,下手异常凶狠,致使我昏迷了五天,脸上、身上到处被打得黑紫、红肿、黑紫之处十几天后才逐渐消褪下去,殴打致使我头部严重伤害,至今仍时感头昏、反应迟钝、视力下降。之后她们滥用职权实施报复,非法给我加期五十天。

二零一零年十月四日,王延平动手打我,我提醒她打人违法,王延平竟说:“我打你了你能怎么样?”对我连打带踢,在车间打完还不解恨,强壮的王延平又把我骗到小库房去谈话继续打,强制让我对着空屋子喊报告,并从后面拽着头发踢我腿,往地上摔,从这边摔到那边,把我摔在塑料桶上,“哗”一声,塑料桶被压的粉碎,我又被摔到铁床方楞上,我左臀部留下一条长十厘米、宽一点五厘米的黑紫伤痕二十天才下去。用皮鞋踢我的腿,撕头发,打耳朵,猛踢我肩膀和胸口。翟干事把我双手紧紧铐住,再度又打又踢。我被打的昏迷了几天,胳膊抬不起来干不了活。王延平还狠踩踢我的膝盖,留在我裤子上的鞋印清清楚楚,三天还能看清楚(有证人)。摔我膝盖处裤子磨损的痕印永远的留下了。膝盖处的黑紫痕二十多天才下去,经常疼痛。

九、王春英遭酷刑“扣扣抻”、“上大挂”

王春英,现年六十岁,原大连市中心医院主管护师,曾两次被非法劳教,在马三家累计非法关押时间超过五年。以下是自述在马三家遭迫害经历:

二零零七年十二月,我因拒绝在劳教人员考核表上签名,一大队大队长张春光、教导员李明玉、干事翟艳辉等六名恶警,将我铐在两张双人铁床中间,右手被铐在铁床上铺,左手被铐在另一铁床的下铺,我站不起来也蹲不下,双手被手铐紧紧的卡住。

酷刑演示:抻铐 |

虽然沈阳冬天很冷,摄氏零下十七~十八度,但我当时马上痛的大汗淋漓,很快手就肿起来了呈黑紫色,然后警察用脚使劲的踹一侧的床,直到踹不动为止,我的身体被绷的紧紧的,全身象撕开了一样。警察还每隔二、三个小时就晃动深深卡在手铐内的双手,加剧疼痛,就象在切开的刀口上再撒一把盐。期间,恶警还反复逼我签字,不签就继续抻,不让吃饭、不让喝水、不让上厕所。就这样我一直被抻了十六个小时,手肿的象黑紫色的馒头,手腕、手背十几处皮肤被手铐磨破,流的血都干涸了。

在这里每个月都面临着不签考核被迫害的事情,有时恶警唆使几个劳教人员,强行连拖带拉按着我的手签字,手被笔尖扎的都是血。

马三家酷刑:上大挂 |

二零零八年十月,因拒绝在考核表上签字,我再一次被现任马三家劳教所所长杨健、全面负责马三家工作的大队长王延平、前大队长张春光、李明玉、管教科两个男警彭涛、张良上大挂酷刑迫害了二十三个小时。彭涛、张良用手铐将我的双手紧紧铐住,在手腕处用布戴紧紧缠了几圈,他俩站在床尾,一面一个,把我固定在床头,然后他俩狠劲用力一拉,我整个身体就从床头抻到了近床尾,把双手分别铐在上铺的铁栏杆上,使我一百四十多斤的体重全部压在手腕上,双膝、双脚腕再用五~六寸宽的布带子紧紧缠了几圈,一动也不能动。这时我全身象被撕开一样,大汗一个劲的淌,衣服全部湿透了,人几乎昏死过去。很快我的手和手腕都发紫了,这种酷刑比前一种酷刑还要厉害许多倍,用尽人类所有的语言也无法形容那种撕心裂肺的痛苦。

这时卫生所的项护士让我吃救心丸,我不吃,紧闭嘴唇,她就捏着我的鼻子,左右开弓打我的嘴巴子,直到我憋得上不来气,张嘴喘气的一瞬间,她把九粒救心丸塞到了我嘴里。

大队长王延平、男警彭涛还揪着我的头发,左右开弓打我的嘴巴子,王延平一边打一边说:“你还给我上明慧网”。此时我看到自己脚下头发已经落了一地。这时又上来一个警察捏着我的鼻子又要给我灌救心丸,不知谁喊了一声:“别灌了,刚刚灌了九粒了。”警察说:“真玄!我又拿了九粒。”

到晚上八点多钟,两个分队大约一百多人都到小号前面的房间拿睡觉的被子,我高喊“法轮大法好”“法轮大法是正法”。这时张春光、李明玉慌忙跑进来,手里拿着胶带说“你还敢喊法轮大法好,你还喊的出来?”说着就用五~六寸宽的黄胶带把我的嘴紧紧缠了好几圈,鼻子被压的扁扁的,呼吸都困难。到第二天上午十点多才把胶带纸拽下来,上面沾满了头发,嘴和鼻子都出血了。

警察每隔一段时间就晃动深深卡在手腕内的手铐,手腕的皮都磨破了。就这样一直被铐到第二天下午的两点半,整整二十三个小时,不让吃饭、不让喝水、不让上厕所,手铐打开后上肢失去知觉,去厕所脱不下裤子,双手手腕、手背二十多处皮肤磨破了,还有多个大小不等的水泡。

后来我的上肢肌肉萎缩象小孩的胳膊,双手合谷肌肉萎缩,手指根部变细,仍然可见手指黑色的印记。当时和我一起上刑的还有齐振红、张英林、卢琳、仲淑娟等人,齐振红当时就被迫害的精神失常,张英林几天后被警察强行按着签字,胳膊被警察掰骨折了。

被强行抽血化验

二零零八年五月十二日下午,马三家一、二大队约二百多位法轮功学员及劳教人员全部被抽血化验。当时我拒绝抽血,因为二零零六年三月八日,海外媒体曝光了中共系统的活体摘取法轮功学员器官的事情,所以我猜测他们需要抽血化验血型来准备器官供体。马上就上来三~四个警察拽我,我双手死死拽住门把手,用尽全身力气挣扎,最后被九个警察包括马三家医院抽血的两个男警强行按到床上,全身被压得一点动不了。这时我高喊:“法轮大法好!迫害大法弟子有罪!”王延平抓起一个枕头一下压在我的脸上,顿时我眼前一片漆黑,上不来气,我拼命晃头,头一下碰到了墙,我借着枕头和墙之间一点点缝隙呼吸才免于窒息死亡,就这样他们抽了我五毫升的血。

以我做了三十年护士工作的医学经验,我知道做生化检查:化验肝功能、肾功能等只需要二毫升的血,他们却抽了五毫升,说明他们一定还有其它检查项目。

和我在一起被非法关押的本溪法轮功学员信淑华,二零零二年至二零零四年多次遭到酷刑迫害而不肯放弃信仰,最后马三家政委王乃民说:“你不是修善吗?你把心脏捐献出来吧。”信淑华说:我还要活着修炼。王乃民说:由不得你,把你送苏家屯。恶警当时就给苏家屯医院打电话,医院的人说晚上九点来车接人,结果没来;第二天,王乃民又打电话给医院,医院说下午来,又没来;第三天又等了一天,还是没来,最后不了了之。

和我一起被非法关押的铁岭法轮功学员魏艳华,因为知道警察使用酷刑迫害法轮功学员的内幕,被王乃民威胁说:“就你这样的就得送苏家屯。”二零零五年的一天晚上,魏艳华被几个男警察带走,此后我多方打听,却始终不知道她的下落。

十、万晓辉遭浇开水、扎指甲缝、抻刑

大连法轮功学员万晓辉女士,于二零一零年三月被中共警察绑架,之后被劫持至马三家非法关押一年,在此期间万晓辉备受折磨凌虐。以下是她的自述摘录:

二零一零年的十月下旬,马三家劳教所又开始了新一轮的迫害。十一月初的一天上午,我被带去东岗(实施酷刑迫害的地方),他们天天向我散布歪理邪说,用各种办法给我洗脑,侮辱、羞辱、打骂、罚蹲、扇嘴巴子、坐瓷砖地、往脖子上倒开水。

浇开水 |

张磊念诽谤大法的书,业玲拿带刺的木锤子朝我头上、背后乱打,打得我满头都是小包,肩膀和后背上一块块发青。有一天,张磊又开始念诽谤的书,我质问她,一个男恶警(好象姓李,是个科长,不十分确定),朝我的左脸猛击三锤,我的左脸当时就肿很高,他威胁说:“给你继续上刑,上抻刑。”

后来他们用报纸把窗户糊住,把电视放到最大声,不让外面的人听见和看见他们行恶。整天不让吃饭和上厕所。我一闭眼她们就抠我的眼睛。第一天下来就折磨的我腿疼的站不起来,胳膊麻木没知觉,头发一把一把的掉下来。第二天用牙签扎手指甲……

我开始绝食反迫害。三天后张环、张磊、业玲还有两个人一起给我灌食。先把我打倒在地,然后把我铐在灌食床上,再用布带把腿绑在床上,我的身体动不了。她们把开口器使劲插进我的嘴里,每次都插出血,憋的我上不来气。灌不进去还往里灌,她们往死里整人。每次灌食后我的衣服里外都是湿的,折磨到晚上才放下来。

灌食第二天,所长石宇领四个男科长,由石宇亲自动手把我铐在床上,一小个儿女大夫,把开口器使劲往我嘴里插也没插进去,还是前面提到的那个五十来岁可能李姓的男恶警,使尽全身的力气也没把开口器在我嘴里摁到底,结果两个扩口器都坏了,不好用了,还没灌进去食,最后把我的嘴弄的鲜血直流。后来,大夫给我打了毒针,把我放下床时,我两边的太阳穴就刷刷的往里扩散。

马三家抻刑图示(上大挂) |

他们又使坏招,给我上大挂。让我站在双层床的一头,腰成90度,上半身体探入两层床之间,把我两个胳膊拉直到极限,再铐上手铐,然后用布条分别绑住手铐的另一个环,挂在上层床下面横梁的角铁上,我的整个身体一点也动不了了,他们强迫我听邪恶的mp3录音,再拿我的十个手指往他们事先准备好的“三书”上摁手印,我坚决抵制,撕扯中弄的我满脸一块块的红色印泥和血。

抻了两天到第三天,业玲、张卓慧还有两个警察,又把我铐在了两个双层之间,一手高一手低铐在两床不同部位。我蹲不下,坐不了,站不起。他们还把两边的床往两边拽,拉。

我的筋骨钻心痛,手铐扎进肉里。下午一点多放下来时腿都不能动了,手麻木拿不住东西……这次我在东岗连续被迫害十七天。

十一、仲淑娟被迫害出“惶恐症”

因为拒绝在考核表上签名,仲淑娟经常被酷刑折磨:

二零零七年七月,仲淑娟被恶警赵国荣指使的劳教人员拽倒在地上毒打,仲淑娟手表带被扯断了,衣服被扯烂了,手被打破出血,头被撞铁柜上起大包。

同年八月,恶警张春光拿电棍电击仲淑娟,她拒绝反抗,张春光一下子将她右手猛烈的扭到背后,将她按到桌子上动不了,让劳教人员把着手在考核表上签名。

同年十月,仲淑娟被赵国荣拖到办公室签考核,赵国荣用一种不知名的东西打她,瞬间她的鼻口就开始流血,顿时血流了一地。随后,一个叫彭涛的拿拖鞋给王延平,王延萍又用拖鞋打,打的仲淑娟的衣服上、脸上、地上全是血,恶警用了一卷手纸才将血迹擦干净。仲淑娟被打得满脸紫色,鼻梁歪了,眼睛白眼球都是红的,到现在她脸上还留有青黑的印记。李明玉又叫医生说:把“废功一号”、“废功二号”拿来,又给她量血压,量完就“上大挂”。当时,仲淑娟已经五十四岁了,恶徒们一边逼她吃降压药、一边用酷刑“大挂”迫害了三十六个小时。仲淑娟疼的大汗淋漓,张春光用擦地的拖布去在她脸上划拉羞辱她。被放下来时,仲淑娟站不起来,腰痛得根本动不了,那种撕心裂肺的痛楚没有语言能够形容。

同年十一月,在弹棉车间,恶警赵国荣把她打倒后,用穿皮鞋的脚,猛踹她的胸部,踹的她吐了两口血,嘴也打破了,脸也打肿了,浑身青紫色,赵国荣还让她戴上口罩,怕被别人看见。现在过去将近五年了,她的胸部还隐隐作痛,早上起来吐痰还带有血丝。

还有一次,仲淑娟拒绝奴役劳动,被“上大挂”七小时,恶警在床上放了一面镜子,在她抬不起头、又低不下去的固定捆绑中,就面对那面镜子,那种痛苦的表情更加重了她身心的痛苦。

由于迫害,仲淑娟曾一度有过恐慌症,就是每当睡觉的时候,包夹或队长来查房,只要碰着她,她就会惊恐万状的大喊大叫:“啊啊!打人啦!打人啦!”一个正常的人竟然被马三家迫害成这样。

十二、谢德文遭小号、老虎凳、抻刑、不明药物迫害

马三家的小号有四平米大小,门窗封闭,冬冷夏热。法轮功学员二十四小时坐在水泥地上,不让洗脸刷牙,不准换衣服,夏天身上散发出一股恶臭味,警察进来都捂着鼻子跑;吃的是剩下的硬窝窝头和一点咸菜,不给水喝不让吃饱,有的学员渴的喝尿盆里的水;还经常被恶警拳打脚踢,铐手铐。在小号里灌食,恶警们根本不管法轮功学员的死活,凡是被插管灌食,多数人口、鼻、胃出血。

被关小号后,恶警把谢德文的双手用手铐定位,坐在冰凉的硬凳上。手铐定位十天十夜,一般人根本受不了,可是谢德文却被定位了一个多月才放出来;并且每天从早到晚大音量播放诬蔑法轮功的广播,甚至有时放到半夜,过年也是如此。

谢德文绝食抵制无理迫害,恶警黄海艳等人对她强行插管灌食,导致胃被插破,出了半碗血,差点被呛死。最后狱医曹玉洁出了一个毒招,灌完食后往嘴下撑子,撑得颌骨脱臼,口腔多次被撑破,血流了一身。

从小号出来后,又给她绑老虎凳,定位四天,她的臀部都坐烂了的时候,才给她打开手铐。

酷刑演示:老虎凳,脚下被垫砖多块翘起,然后膝盖被用木棍或绳子向下狠压 |

送精神病院灌注不明药物

因抵制无理迫害,谢德文曾被送到沈阳的一个精神病院,本来打算在那里迫害十天。第一天就给谢德文强行灌一种白色和粉色的药片,灌了两次,感觉人象要疯了似的,说不出的疯狂暴躁。她用强大的毅力克制自己,后来因为脸上、身上出现成片的疙瘩,恶警把她又带回马三家。

摧残性灌食、“大”字抻刑和殴打

谢德文还经历了摧残性灌食、“大”字抻、毒打等酷刑迫害,最狠毒的酷刑是把两胳膊扭着劲后吊铐,把头部压在床底下腰抬不起来,一会工夫腰酸背疼,两眼眩晕,痛不欲生。

谢德文等法轮功学员因不戴胸卡、不穿监服、不劳动,还曾被强制站着,一天只让去四趟厕所,晚上睡觉也铐着,不让洗内裤。恶警还说动物都这样拴着。

十三、邹秀菊遭铐死人床、折磨性灌食

二零零六年五月,因邹秀菊绝食,恶警把她绑在死人床上,用开口器把嘴撑开,并卡在牙齿部位,迫使嘴一直大张着,一撑就是一天。由于马吉山来回调整开口器的大小(使口变大变小),邹秀菊的一颗牙被弄碎,鲜血从嘴里流出来,他却偷偷溜走,对外撒谎说是邹秀菊自己弄碎的。而当时邹秀菊四肢被手铐固定在死人床上,根本动不了。这样持续灌食二十三天。

邹秀菊抗议被无端弄碎牙齿,不睡觉,恶警刘勇却说:“你到所长那告老马,也不知谁大谁小,我告诉你,别说一颗,就是五颗、十颗也是正常……,你爱上哪告就上哪告,你法轮功还能告成怎么的,这是统治阶级。”

后来,刘勇还当着二十多位法轮功学员的面叫嚣:“邹秀菊,别说打掉你一颗牙算什么,李宝杰怎么样?死了还找律师来了解情况,我说了几句话就把律师吓跑了,死了算自杀,我们不怕,你们去告吧。这次没打死你们几个,就算你们拣条命。”

零六年夏天,邹秀菊等四名法轮功学员,为抵制无理迫害,拒绝奴役劳动,拒绝穿监服,被恶警马吉山连续多日绑在死人床上,嘴被金属开口器撑开不放,一天三次灌水,却不允许上厕所。

此外,邹秀菊还被恶警王树征用手铐铐在床底下定位,不让上厕所,不允许换姿势,不给饭吃,邹秀菊被打的脸肿很多天。

邹秀菊还被铐在死人床上和吊铐约四十多天。恶警马吉山惯用吊铐酷刑折磨法轮功学员,规定早上五点多起床,一直吊到半夜,有时吊到下半夜三点,不准洗漱、洗头、换衣服。

结语:遭迫害人数远不止此

据不完全统计,大连地区遭受过马三家上述各种酷刑折磨过的还有:常学玲、陈丽荣、陈桂香、陈海滨、崔德凤、丁振芳、杜龙平、方彩霞、高福玲 、高美玲、高燕玲、耿丽、宫学荣、赫秋晶、韩丽、韩学君、金桂梅、康玉英、梁宇、林秋香、林平、林均燕、刘冬梅、刘晶、刘美芬、刘荣华、刘素邑、刘晓红、刘艳珍、刘溪凤、李红、李君、李静宜、吕丽、寇运平、马春玲、马春梅、潘奇 、曲淑梅、肖春玲、宋爱莲、孙翠清、孙桂平、孙曙萍、孙淑香、孙韫、孙冕、孙中丽、石敏、石桂香、石桂芬、汪春娥、王春香、王春艳、王海萍、王海英、王兰芬、王玲、王立君、王淑兰、王秀娥、王雪梅、王雪杰、王艳、王坦、王晓燕、吴月菊、修桂香、谢桂花、于春香、于晓利、闫立军、杨延亭、袁晓杰、赵雪、赵乐荣、张爱莲、张敏、张淑霞、张丽娜、郑艳荣、郑菊香、周美华、周海燕、周连荣、邹玉敏等八十六位法轮功学员,她们都是马三家酷刑的直接见证人。

由于中共惧怕其迫害法轮功学员的罪行被曝光,一直严密封锁消息,并疯狂报复曝光其罪行的法轮功学员,此文揭露的只是马三家酷刑折磨法轮功学员的冰山一角,马三家的罪行远不止此。

《走出“马三家”》这篇报道仅仅列举了几位因上访被劳教的女性所遭受的迫害,就已经引发了国内外强烈的愤怒。而自从一九九九年中共迫害法轮功以来,在江泽民“打死算自杀”、“不查身源、直接火化”的灭绝政策下,有众多的官员和警察等为了升官发财完全放弃良知,他们干出的暴行罄竹难书。一旦这些罪恶被曝光于天下,民众会彻底认清中共的邪恶、流氓本质,并对其放弃幻想,那也就是中共彻底解体之时。