被关精神病院、劳教迫害 河北工程师控告元凶江泽民

二零一五年六月十三日,杨建良向最高检察院和最高法院起诉掀起这场迫害的元凶江泽民。

杨建良,男,四十九岁,大学毕业,是单位具有工程师职称的技术人员。一九九八年初,通过同事介绍开始修炼法轮功。作为法轮功修炼者,他变得更善良、宽容、真诚;身体健康,工作起来精力充沛。因为按照“真、善、忍”的理念做人,善待家人和周围的同事、亲朋,工作兢兢业业,默默无闻,不计较个人得失,看淡名利,是大家公认的好人。

下面是杨建良先生在《刑事控告状》叙述的遭中共江泽民一伙迫害的事实。

一、被非法软禁

一九九九年七二零之后,随着江泽民流氓集团的迫害升级,一批批法轮功学员陆陆续续走上了去北京上访之路,争取还李洪志师父清白,还法轮大法清白。

二零零零年“十一”放假期间,我们公司两位法轮功学员因去北京上访而被遣返回保定,并被非法关押在保定看守所。我们单位领导知道后,因江泽民的株连政策,怕自己的乌纱帽不保,就给我家里去电话,看看我在不在家,结果不在家,他们着急了。等我十月四日晚回来后的第二天上午,就被保定天鹅化纤集团公司绑架到单位给软禁了起来。期间,无论是吃饭还是睡觉,还是去厕所,还是去买饭,都由两三个人看管,没有自由。逼得我的老父亲从一百多里的老家赶来看我,甚至给我跪下求我放弃修炼法轮功,我大哥也从几百公里的外地、二哥和弟弟也从老家赶来劝我放弃修炼,岳父、爱人、孩子也来看我,最终我没有答应他们,坚持修炼到底。

公司党委书记徐占山、纪委书记宋学明指使本单位书记李厚让我们写检查,谈认识,我们就写了法轮大法如何好,如何能使道德回升、身体健康等证实大法好的内容,他们看后勃然大怒,最后通牒如果不写检查就送新市区公安分局如何如何……结果,我被开除党籍,并在公司报纸、电视台上刊登报道,搞得轰轰烈烈的,这是迫于江泽民的压力下的自保。我们被非法软禁一直到十月十三日的十五届五中全会闭幕,总共十天,第二天才让正常上班。

二、被非法送精神病医院

二零零一年三月初,“两会”召开前夕,公司迫于上边的压力,又要写认识,承诺不去北京,我没有答应。难道作为一名中国公民连去北京的权利都没有吗?!

二月二十五日,星期天在家休息,单位找到家里又要写,我不同意。单位书记李建国给公司打电话,说只要在电话里说“不去北京”就可以了。我没同意,我说我有人身自由。他们经请示公司领导,四、五个人强行要把我送新市区公安分局,在下楼时,迫于压力和对他们的抗议,我头撞墙了(编者注:这是中共迫害造成的,但大法弟子在任何严酷的情况下反迫害都要理智、平和。),当时倒在地上。即使这样,他们还不放手,强行把我抬到停在楼下的车上,先送到公司医院,后来不晓得他们怎么商量的,当晚就把我非法送到了河北省第六人民医院——精神病医院。

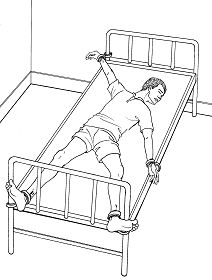

中共酷刑示意图:铐在床上 |

他们把我带到病房,并非法把我的四肢捆绑在床上不能动弹。深夜,他们又让其他精神病人摁着我强行抽了一大针管血。第二天星期一上班,主任领着医生、护士长、护士查房,问我为什么信仰法轮功?我就给她讲,你我都是有学历的人,谁也不会轻易相信什么,法轮功让人道德回升做好人,祛病健身,再说国家允许信仰自由。她点点头,接着又问天安门自焚是怎么回事?我就给她讲天安门自焚是假的,你想身上着火了,可头发和存放汽油的雪碧瓶却没事,而且王进东的盘腿方式也不对。她问怎么盘?我平时腿很硬,可当时一盘就上去了。她明白了,又让我炼动功给她看,当时围着我看的医生、护士长、护士得十几个人。主任对她们说:“他没事儿(指我本人),以后谁也不准给他用药,谁也不准刁难他,他愿意干嘛就干点嘛吧!”

从此以后,药单、化验单该怎么出就怎么出,其实也不给药,也不化验,只走形式。后来,在国内外大法弟子的帮助下,给单位领导打真相电话,家人也出面向单位要人,三天后,我被从精神病医院释放出来。出来时,一名护士带着哭声对我说:“杨子,你们家接你来了!”这是一个明白真相的生命发出的肺腑之言。

回家后,过了半月才通知上班,而且迫害并没有就此结束。他们把我这个具有大学本科学历和工程师职称的技术人员从技术岗位调动到工人岗位,倒班上四班三运转。

三、屡次被绑架

二零零一年秋的一天,因去一老辅导员家串门,被警察给堵住了,我们四、五个人被绑架到东风路派出所,有的法轮功学员被非法拘留十五天才被放回。

二零零二年皇历新年前夕,公司又要求写保证,而且有一人透风告诉我说:“如果不写明天就把你送涿州转化班。”由于以前的迫害,迫于无奈,被迫流离失所。公司派人开着警车去老家等地到处找人,给亲朋和家人造成伤害和不必要的压力。最后以不上班为由,把我开除了厂籍,从此失去了工作。明白人都看的出来,是因为迫害在先,而不上班在后,有班谁不愿意上呢?迫害开除了你还说你的不是?这真是岂有此理?!

二零零二年九月十二日早七点多,我去找人时,被两个蹲坑的恶警绑架到了南市区刑警队(在此之前已有两法轮功学员在这儿被绑架)。一路上我高喊“法轮大法好、法轮大法是正法。”以唤醒世人。在被绑架期间,我受到酷刑折磨。

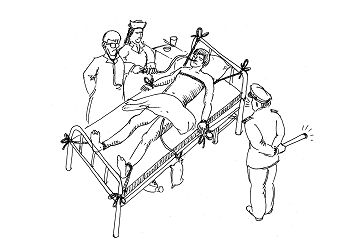

酷刑演示:电棍电击 |

他们把我锁在铁椅子上,用电棍电击,手打脚踹,用橡胶棒打等。一恶警把我当靶子练拳击,还有另一个恶警用十万伏电棍电击我时,我实在疼痛难忍,就大声呼叫“师父、师父!”

在里边时,我总认为:“这不是大法弟子呆的地方,我得出去”。恶警说:“你来这儿就出不去了,得判你劳教,除非为我们办事(即当叛徒、奸细)。你师父有那么大本事,怎么不救你出去呢?”我说:“为你们办事出卖师父出卖大法这不可能,师父救我还没到时候呢。”

第三天,去厕所后,恶警说:“活动活动吧。”因为一直坐在铁椅子上,手戴铐子,脚被铁环固定,身前有一铁箱子,只能直坐不能站立,连续三天坐着,腿、脚麻木,屁股也酸疼,另外还有伤,活动活动为以后的出走创造了条件,这是师父的呵护啊!在去厕所的途中,我一直在观察周围环境,看如何走脱。我的所在地离后墙不远,只隔五间房。看到墙边靠墙有一矮棚儿,或许能翻过去走脱,但墙很高,且旁边就是狗棚,有一条大狼狗在里边。

那天晚上,恶警迫害了我几个小时后,要把手铐铐在铁椅子的扶手上,打开了再铐,怎么也铐不上,最后才勉强铐上。我悟到是该走的时候了。我看他们都睡着了,过了一会儿,我听周围没什么动静了,于是就挣脱了手铐与锁脚环,侧转身从椅子上抽腿站起来,下来,搬上椅子,越墙闯出了魔窟,重新回到了救度世人的洪流之中。

四、被非法劳教

我从南市区刑警队出走后,南市区公安分局就一直在寻找我的下落,他们采取监听定位、跟踪等手段查找我的行踪,甚至在网上通缉。

(一)非法关押到保定看守所

二零零五年十月二十五日下午,在我去一法轮功学员家时,被跟踪已久的以南市区国保大队长王振友为首的恶警们绑架,他们怕法轮功学员们知道后营救,就把我非法关押、隐藏到河北农业大学的招待所进行迫害。他们把我锁在铁椅子上,并从好几个派出所抽调警力,三个人一组,三个组,轮换着睡觉,怕我再跑了。他们用大的高压电棍电击,用手打,看问不出什么东西来,三天后的夜晚十点多,他们把我送到保定看守所继续非法关押迫害。

刚进看守所的号房,在恶警的暗示下,几个犯人强行把我拖到卫生间,泼了几盆凉水。十月底的天气,晚上挺冷的,再泼凉水,浑身哆嗦,这还不算,几个人强拉硬扯给我套上号服。晚上睡觉刚睡着,就有值班的打我的头把我弄醒,我拒绝干活儿。通过讲真相,加入过党、团、队的基本上都退了,约十四、五个人,而且犯人也不那么邪恶了,他们还帮我看着警察让我避开摄像头炼炼动功。十一月二十日下午,南市区国保大队来人找我说把我劳教了两年,让我签字,我拒签。他们说签不签都一样,于是强行把我送到了八里庄保定劳教所。

(二)非法关押到保定劳教所

在保定劳教所开始体检,一测血压结果高达200,劳教所拒收,南市区国保大队的恶警当场掏钱送礼,才把我收下,这就是所谓的“法制社会”。

野蛮灌食

保定劳教所的二大队和女子大队都非法关押着法轮功学员,劳教所对他(她)们毒打、电棍电击、上死人床、罚站等酷刑进行迫害,并强迫所谓的“转化”。我被非法关押在二大队,开始绝食,以大队长张占强、教导员刘庆勇、副教导员王磊为首的恶警对我用大电棍电击,绝食三天后,他们把劳教所医院的恶警医生杜国春(此人非常邪恶,灌食时故意折磨、伤害法轮功学员)叫来给我灌食,恶警将我的四肢用手铐固定在床的四条腿上,杜国春一到,就用脚狠踹我的头,嘴被踹破了,血从嘴角流出来,他们让四、五个普教摁着我的四肢,强行把红色的橡胶管子从鼻孔插到胃里给我灌食,管子硬硬的,顶的胃都痛。恶警们还说:“你是重点人物,绝食也不可能放你。”后来,我绝望了,就开始正常吃饭了。

中共酷刑示意图:绑在床上灌食 |

“死人床”

他们为达到“转化”我的目的,对我上“死人床”,就是把四肢固定到床的四条腿上,两脚用绳子绑在床的后两条腿上,把身体伸直了,两只手用手铐铐在床的前两条腿上,腹部还绑一道绳,时间长了胳膊和腿又酸又麻,动一动都费劲,只有吃饭和上厕所才放开一会儿。

酷刑示意图:死人床 |

这样坚持了二十天左右,由于正念不足,实在忍不下去了,就违心的答应他们以后不炼功了,并告诉他们,我从小时候就不会骂人,所以对师父、对大法不好的脏话我是不会说的,也不会写的。后来我以身体不好为由泡病号,不出操,出工没有任务,不唱那些红色歌曲。

强制劳动

在劳教所里,恶警们强制人们干活儿,有时干到晚上十一、二点才让睡觉。主要是来料加工,有插绢花,做膏药,还编织过汽车坐垫……直到二零零七年的五月底才被释放出来。

解教那天,二大队大队长张占强、教导员刘庆勇两人把我送出来,路上刘庆勇说:“我们知道你是假转化,过不久你还得进来。”我说:“这不是我呆的地方,你们请我都不来。看看你们这几年干的‘好事’。”他们两个低着头若有所思。

五.骚扰

回到家里后,一到两会、“五一”、“七二零”、“十一”、元旦、新年等所谓的敏感日,开始是五四路派出所到家里骚扰,并给我爱人打电话骚扰,给家人造成了精神压力。

在家人的正告下,又改由社区派人骚扰,有时到生活区门房问,有时还找家人问这问那,这给控告人的家人增添了不少麻烦,造成了无形的社会压力和精神压力,也给上学的孩子造成了心灵的创伤,性格孤僻,我回到家里,连个爸爸都不叫,有一种陌生的感觉。

English Version: http://en.minghui.org/html/articles/2016/9/3/158526.html